События

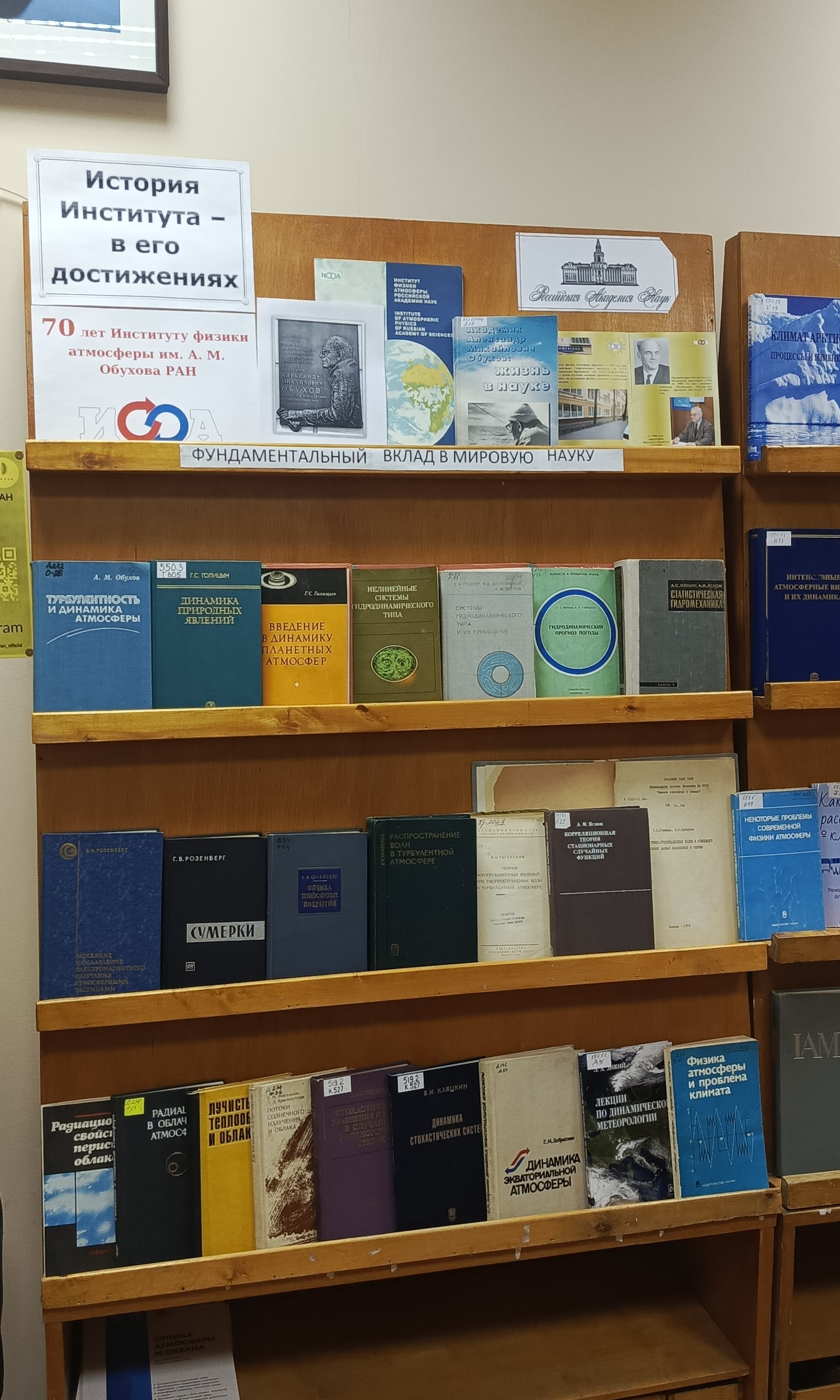

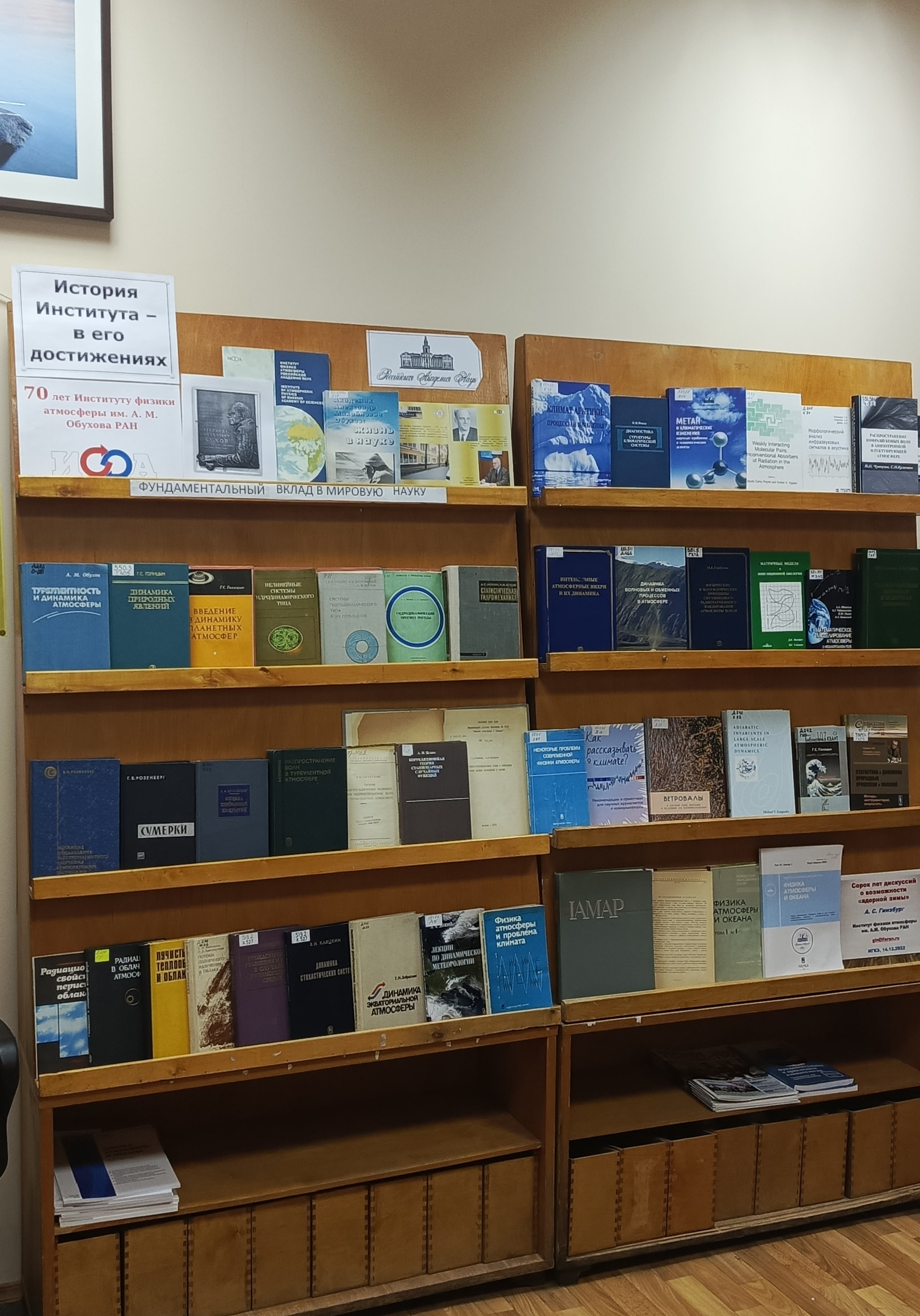

«История Института – в его достижениях»

К 70-летнему юбилею Института, 27 января в библиотеке открылась выставка «История Института – в его достижениях». На выставке представлены выдающиеся научные работы сотрудников за 70-летнюю историю деятельности ИФА, входящие в книжный фонд библиотеки.

Выставка экспонируется до 27 февраля.

Документы, представленные на выставке

Академик Александр Михайлович Обухов: жизнь в науке / Рос. акад. наук, Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова; акад. Голицын Г. С. (гл. ред.); Обухов А. С. (сост.). — Москва: Ноосфера, 2001. — 311 с., 16 л. ил., порт.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51074

Ветровалы в лесной зоне России и условия их возникновения / А. Н. Шихов, А. В.Чернокульский, Н. А.Калинин, С. В. Пьянков; Пермский государственный национальный исследовательский университет. — Пермь: Литера, 2023. — 283 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2263979

Гледзер, Евгений Борисович. Системы гидродинамического типа и их применение / (Е. Б. Гледзер, Ф. В. Должанский, А. М. Обухов), Под ред. А. М. Обухова. — М.: Наука, 1981. — 366 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1970537

Голицын, Георгий Сергеевич. Акустико-гравитационные волны в атмосфере. Обзор данных наблюдений и теории / Голицын Г. С., Чунчузов Е. П. – Москва: редколлегия журнала Известия АН СССР «Физика атмосферы и океана», 1973. – 45 с.: ил.

Голицын, Георгий Сергеевич. Введение в динамику планетных атмосфер / Г. С. Голицын. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1973. — 102, [2] с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599806

Голицын, Георгий Сергеевич. Динамика природных явлений: климат, планетные атмосферы, конвекция, волновые и случайные процессы / Голицын Г. С. — Москва: Физматлит, 2004. — 342 с., 1 л. портр.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165934

Голицын, Георгий Сергеевич. Макро- и микромиры и гармония / Голицын Г. С. — Москва: Бюро Квантум, 2008. — 237, [1] с.: ил. — (Библиотечка "Квант"; вып. 107, № 3/2008).

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181102

Голицын, Георгий Сергеевич. Статистика и динамика природных процессов и явлений: методы, инструментарий, результаты / акад. Голицын Г. С.; Рос. акад. наук, Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова. — Изд. 2-е, стер. — М.: URSS, 2013. — 398 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165934

Гончаров, Виктор Петрович. Гамильтоновая вихревая и волновая динамика / Гончаров В. П., Павлов Вадим Иванович. — Москва: ГЕОС, 2008. — 431 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16000

Горбунов, Михаил Евгеньевич. Физические и математические принципы спутникового радиозатменного зондирования атмосферы Земли / Горбунов М. Е. ; Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова Рос. акад. наук. — Москва: Геос, 2019. — 288 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129332

Дикий, Леонид Александрович. Лекции по динамической метеорологии / Л. А. Дикий. — Москва: Физматкнига, 2023. — 79, [1] с.: ил., портр.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2120043

Динамика волновых и обменных процессов в атмосфере / Чхетиани О. Г. [и др.] (ред.) ; Ин-т физики атмосферы им. А.М. Обухова Рос. акад. наук. — Москва: ГЕОС, 2017. — 507 с. : ил., портр., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=123722

Добрышман, Евгений Михайлович. Динамика экваториальной атмосферы / Е. М. Добрышман. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. — 286, [2] с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599805

Интенсивные атмосферные вихри и их динамика / Мохов И. И. [и др.] ; Мохов И. И., Курганский М. В., Чхетиани О. Г. (ред.) ; Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова Рос. акад. наук. — Москва: ГЕОС, 2018. — 481 с. : ил., к., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127761

Как рассказывать о климате?: рекомендации и ориентиры для научных журналистов и коммуникаторов / А. В. Чернокульский, А. С. Гинзбург, А. В. Давыдова [и др.]; общая редакция: А. С. Гинзбург. — Москва: Геос, 2021. — 56, [1] с.: портр.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2301812

Климат Арктики: процессы и изменения / под редакцией И. И. Мохова и В. А. Семенова. — Москва: Физматкнига, 2022. — 360 с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1718171

Кляцкин, Валерий Исаакович. Статистический анализ когерентных явлений в стохастических динамических системах / Кляцкин В. И. — М.: URSS, 2014. — 768 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113777

Кляцкин, Валерий Исаакович. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах / В. И. Кляцкин. — М.: Наука, 1980. — 336 с.: черт.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1958427

Куличков, Сергей Николаевич. Морфологический анализ инфразвуковых сигналов в акустике / Куличков С. Н., Чуличков Алексей Иванович, Демин Дмитрий Сергеевич. — Москва: Новый Акрополь, 2010. — 132, [1] с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85017

Математическое моделирование атмосферы в неоднородном поле силы тяжести / Макоско Александр Аркадьевич и др.; Российская АН. Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта. — Москва: Наука, 2007. — 58 с., 4 л. Ил.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12763

Метан и климатические изменения: научные проблемы и технологические аспекты / Бондур В. Г., Голицын Г. С., Мохов И. И. [и др.]; под ред. акад. РАН В. Г. Бондура [и др.]; Совет РАН по проблемам климата Земли. — Москва: РАН, 2022. — 388 с. : ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2148479

Монин, Андрей Сергеевич. Гидродинамический прогноз погоды / А. С. Монин, Б. Л. Гаврилин. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. — 55, [1] с. : ил., к., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2272123

Монин, Андрей Сергеевич. Статистическая гидромеханика: механика турбулентности / Ч. 1 / А. С. Монин, А. М. Яглом. — Москва: Наука, 1965. — 639 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1614878

Монин, Андрей Сергеевич. Статистическая гидромеханика: теория турбулентности: в 2 т. Т. 2 / А. С. Монин, А. М. Яглом. — 2-е изд., перераб. и доп. — 1996. — 741 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31370

Мохов, Игорь Иванович. Диагностика структуры климатической системы / И. И. Мохов. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993. — 269, [2] с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1614876

Некоторые проблемы современной физики атмосферы: [Сб. статей] / АН СССР, Ин-т физики атмосферы, [Отв. ред. акад. А. М. Обухов]. — М.: Наука, 1981. — 175 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1944877

Нелинейные системы гидродинамического типа / [Отв. ред. акад. А. М. Обухов]. — М.: Наука, 1974. — 160 с.: ил. — (АН СССР. Ин-т физики атмосферы).

На обороте тит. л. авт.: Должанский Ф. В., Кляцкин В. И., Обухов А. М., Чусов М. А.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1956092

Обухов, Александр Михайлович. Турбулентность и динамика атмосферы / А. М. Обухов. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. — 412, [1] с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1614881

Радиационные свойства перистых облаков: Сб. / АН СССР. Ин-т физики атмосферы, Отв. ред. Е. М. Фейгельсон. — М.: Наука, 1989. — 224 с., 1 отд. л. ил.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1940261

Радиация в облачной атмосфере / [Е. М. Фейгельсон, И. П. Мазин, А. Л. Косарев и др.], Под ред. Е. М. Фейгельсон. — Л.:Гидрометеоиздат, 1981. — 280 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1944544

Розенберг, Георгий Владимирович. Сумерки / Г. В. Розенберг. — Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. — 380 с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1616872

Розенберг, Георгий Владимирович. Оптика тонкослойных покрытий / Г. В. Розенберг. — М.: Гос. изд-во физ.-матем. лит-ры, 1958. — 570 с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1991723

Татарский, Валерьян Ильич. Распространение волн в турбулентной атмосфере / В. И. Татарский. — Москва: Наука, 1967. — 548 с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599813

Татарский, Валерьян Ильич. Теория флуктуационных явлений при распространении волн в турбулентной атмосфере / В. И. Татарский; Академия наук СССР, Институт физики атмосферы. — Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. — 239, [2] с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1614873

Фейгельсон Е. М. Лучистый теплообмен и облака. — Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1970.

Фейгельсон, Ева Михайловна. Потоки солнечного излучения и облака / Е. М. Фейгельсон, Л. Д. Краснокутская. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. — 156, [1] с.: ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599822

Физика атмосферы и проблема климата: Сб. статей / АН СССР, Ин-т физики атмосферы; Ч.-кор. АН СССР Голицын Г.С., Яглом А.М. (Отв. ред.)

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1754295

Чунчузов, Игорь Петрович. Распространение инфразвуковых волн в анизотропной флуктуирующей атмосфере / И. П. Чунчузов, С. В. Куличков; Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук. — М.:Геос, 2020. — 259 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146010

Яглом, Акива Моисеевич. Корреляционная теория стационарных случайных функций: с примерами из метеорологии. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. — 279, [1] с.: ил.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599823

Chunchuzov, Igor. Infrasound propagation in an anisotropic fluctuating atmosphere / by Igor Chunchuzov and Sergey Kulichkov. — C. : Cambridge scholars publ., 2020. — XI, 343 c.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2272617

Kurganskij, Mihail V. Adiabatic invariants in large-scale atmospheric dynamics / Kurgansky M.V. — London ; New York : Taylor & Francis, 2002. — XI, 222 c. :ил., табл.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79109

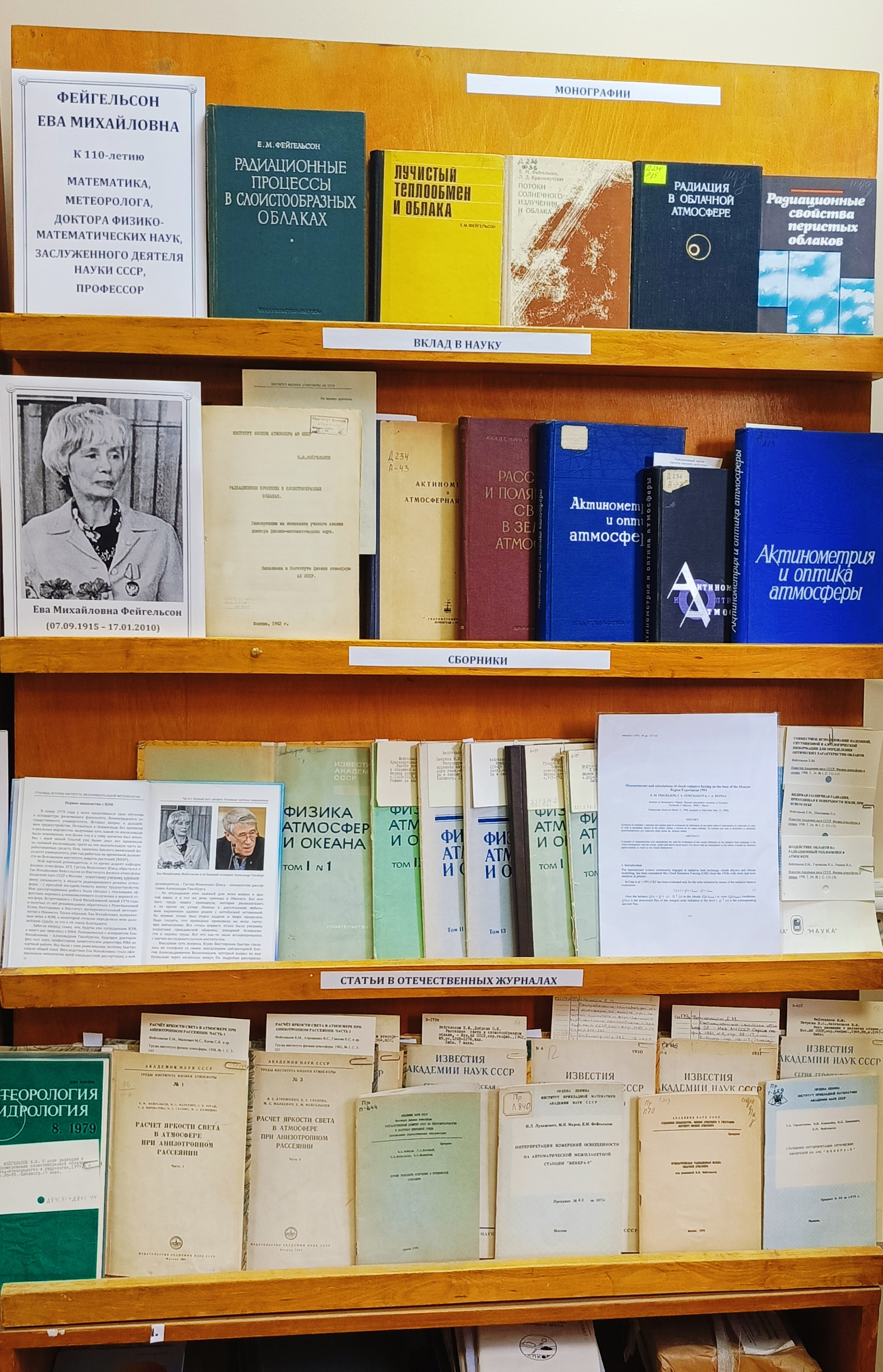

Выставка, посвященная 110-летию Евы Михайловны Фейгельсон

С 6 по 31 октября в отделе БЕН РАН в Институте физики атмосферы им. А. М. Обухова проходит выставка, посвященная 110-летию Евы Михайловны Фейгельсон

– выдающегося советского ученого, математика, метеоролога, доктора физико-математических наук (1962), профессора (1962).

Сфера научных интересов — распространение оптического излучения в земной атмосфере с учётом облачности, газовых составляющих и аэрозолей.

Ева Михайловна родилась 7 сентября 1915 года в Витебске.

Окончила МГУ (1939).

В 1939—1956 гг. работала в Институте теоретической геофизики АН СССР вычислителем, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником.

Первая из учеников Евграфа Сергеевича Кузнецова, защитившая кандидатскую диссертацию.

С 1956 г. — в Институте физики атмосферы АН СССР работала старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником.

Ева Михайловна Фейгельсон решила уравнения переноса излучения в атмосфере и была ведущим специалистом в области атмосферной оптики и теории переноса излучения в облачных средах.

Одна из первых начала рассматривать облака не как сплошную среду, а как сложные системы, состоящие из отдельных частиц (капель и кристаллов).

Её модели одними из первых стали учитывать неоднородность облаков: размеры капель, их форму (для ледяных кристаллов), фазовый состав (вода/лёд) и пространственное распределение.

Исследовала радиационное влияние облаков на климат.

Женщина-ученый является автором около 200 научных работ, в том числе 5 монографий.

Список изданий к выставке доступен в приложенном файле ниже:

Список изданий, представленных на выставке в ИФА,

посвященной 110-летию Е. М. Фейгельсон

Книги

1. Нерушев А. Страницы истории института экспериментальной метеорологии в воспоминаниях современника. - М., 2024. - 140 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2258702

2. Советская программа климатологии облачности и радиации.

Повторяемость и радиационные свойства облаков верхнего яруса. Под редакцией Е. М. Фейгельсон и Ю. С. Любовцева. – М., 1990. – 59 с.

3. Радиационные свойства перистых облаков. Под редакцией Е. М. Фейгельсон. – М., 1989. – 224 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1940261

4. Радиация в облачной атмосфере. Под редакцией Е. М. Фейгельсон. – Л., 1981. – 280 с. https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1944544

5. Фейгельсон Е. М. и др. Препринт: Потоки теплового излучения в тропической атмосфере. – М., 1979. – 55 с.

6. Фейгельсон Е. М., Краснокутская Л. Д. Потоки солнечного излучения и облака. – Л., 1978. – 157 с. https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599822

7. Фейгельсон Е. М. и др. Препринт: Уточнение интерпретации оптических измерений на АМС «Венера – 8». – М., 1976. – 30 с.

8. Фейгельсон Е. М. Препринт: Предварительная радиационная модель облачной атмосферы. Часть I. – М., 1976. – 58 с.

9. Фейгельсон Е. М., Лукашевич Н. Л., Маров М. Я. Препринт: Интерпретация измерений освещённости на автоматической межпланетной станции «Венера – 8» – М., 1973. – 20 с.

10. Фейгельсон Е. М. Лучистый теплообмен и облака. – Л., 1970. – 230 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/errors/404.pl

11. Актинометрия и оптика атмосферы. Труды Седьмого Межведомственного совещания по актинометрии и оптике атмосферы. Е. М. Фейгельсон. Численный эксперимент по атмосферной радиации (с. 227). – Л., 1969. – 376 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1746825

12. Актинометрия и оптика атмосферы. Труды Шестого Межведомственного совещания по актинометрии и оптике атмосферы. Е. М. Фейгельсон. Современное состояние данных о радиационном притоке и методы учёта радиации в прогнозе (с. 85-87). – Таллин, 1968. – 395 с.

13. Актинометрия и оптика атмосферы. Труды Пятого Межведомственного совещания по актинометрии и оптике атмосферы. Е. М. Фейгельсон. Радиационные и оптические свойства облаков (с. 9-10). – М., 1964. – 387 с.

14. Фейгельсон Е. М. Радиационные процессы в слоистообразных облаках. – М., 1964. – 231 с.

15. Рассеяние и поляризация света в земной атмосфере. Материалы совещания по рассеянию и поляризации света в атмосфере. Е. М. Фейгельсон. Взаимодействие между рассеянным и отражённым светом дневного неба (с. 75-82). – Алма-Ата, 1962. – 237 с.

16. Фейгельсон Е. М. Радиационные процессы в слоистообразных облаках. Диссертация на соискание учёного звания доктора физико-математических наук. – М., 1962. – 453 с.

17. Актинометрия и атмосферная оптика. Труды 2-го Межведомственного совещания по актинометрии и атмосферной оптике. Е. М. Фейгельсон. Изменение температуры облаков во времени (Тезисы. - с. 239-240). – Л., 1961. – 313 с.

Статьи в журналах

1. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗЕМНОЙ, СПУТНИКОВОЙ И АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАКОВ

Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1998. Т. 34. № 1. С. 111-113. https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441456

2. ВИДИМАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ, ПРИХОДЯЩАЯ К ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, ПРИ ЯСНОМ НЕБЕ. Фейгельсон Е.М., Шиловцева О.А.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1998. Т. 34. № 1. С. 151-152 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441456

3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЛАКОВ НА РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕН В АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М., Горчакова И.А., Репина И.А.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1998. Т. 34. № 1. С. 153-156 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441456

4. ОБ УЧЁТЕ ЭФФЕКТА АЭРОЗОЛЯ В ЛУЧИСТОМ ТЕПЛООБМЕНЕ. Фейгельсон Е.М., Тарасова Т.А.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1981. Т. 17. № 1. С. 18-26 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441115

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО РАДИАЦИИ (19-28 АВГУСТА 1976 Г., КАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН). Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1977. Т. 13. № 3. С. 339-341 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441165

6. РЕГУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ ОБЛАЧНОСТИ В ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТАХ АНТРОПОГЕННОГО АЭРОЗОЛЯ И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Фейгельсон Е.М., Петухов В.К., Манулова Н.И.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1975. Т. 11. № 8. С. 802-808 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441186

7. РАСЧЁТ ПОТОКОВ ИК СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М., Краснокутская Л.Д. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1973. Т. 9. № 10. С. 1003-1013 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441210

8. УХОДЯЩАЯ РАДИАЦИЯ В ОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М., Громова Н.В. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1965. Т. 1. № 9. С. 952-963

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441315

9. ВЛИЯНИЕ ОБЛАЧНОСТИ НА РАДИАЦИОННЫЙ ПРИТОК ТЕПЛА В АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М., Градус Л.М. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1965. Т. 1. № 7. С. 767-770 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441317

10. К РАСЧЁТУ ОБЛАЧНОСТИ. Фейгельсон Е.М., Фролова Н.Г. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1965. Т. 1. № 3. С. 241-247 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441321

11. О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА И ВЛАГООБМЕНА В АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана. 1965. Т. 1. № 1. С. 33-44 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441323

12. РАДИАЦИОННЫЙ ПРИТОК ТЕПЛА В АТМОСФЕРЕ. Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1964, № 10. С. 1539-1551

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508416

13. РОЛЬ РАДИАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЛАКА. Фейгельсон Е.М., Петрова Л.В. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1964, № 8. С. 1247-1252

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508418

14. РАССЕЯНИЕ СВЕТА В СЛОИСТООБРАЗНОМ ОБЛАКЕ. Фейгельсон Е.М., Доброва О.Н.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1962, № 9. С. 1268-1278 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508443

15. ВЛИЯНИЕ РАССЕЯНИЯ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ПРОЖЕКТОРНОГО ПУЧКА. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1962, № 6. С. 833-840 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508446

16. О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ СЛОИСТООБРАЗНЫХ ОБЛАКОВ. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1962, № 3. С. 408-417 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508439

17. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕНА В СЛОИСТЫХ ОБЛАКАХ. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1960, № 8. С. 1238-1245 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508469

18. РАСЧЁТ РАДИАЦИОННОГО ВЫХОЛАЖИВАНИЯ ОБЛАКОВ. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1960, № 7. С. 1030-1041 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508470

19. РОЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАДИАЦИОННОГО ВЫХОЛАЖИВАНИЯ ОБЛАКОВ.

Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1960, № 2. С. 299-308 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508475

20. СОВЕЩАНИЕ ПО АКТИНОМЕТРИИ И АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКЕ. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1959, № 9. С. 1435-1436 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508481

21. ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЯРКОСТИ НЕБА. Фейгельсон Е.М.

Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1958, № 10. С. 1222-1233 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508495

22. УПРОЩЁННЫЙ МЕТОД УЧЁТА ВЫТЯНУТЫХ ИНДИКАТРИС В ЗАДАЧАХ АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКИ.

Фейгельсон Е.М., Пастухов В.А. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1956, № 5. С. 541-548 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508524

23. УЧЁТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В ТЕОРИИ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛООБМЕНА В АТМОСФЕРЕ.

Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1955, № 3. С. 249-260 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508530

24. О ПОГЛОЩАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ВОДЯНОГО ПАРА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ.

Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1955, № 1. С. 69-79 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508535

25. РАДИАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОБЛАКОВ. Фейгельсон Е.М. Известия Академии наук СССР, сер.геофиз., 1951, № 4. С. 92-117 https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1508560

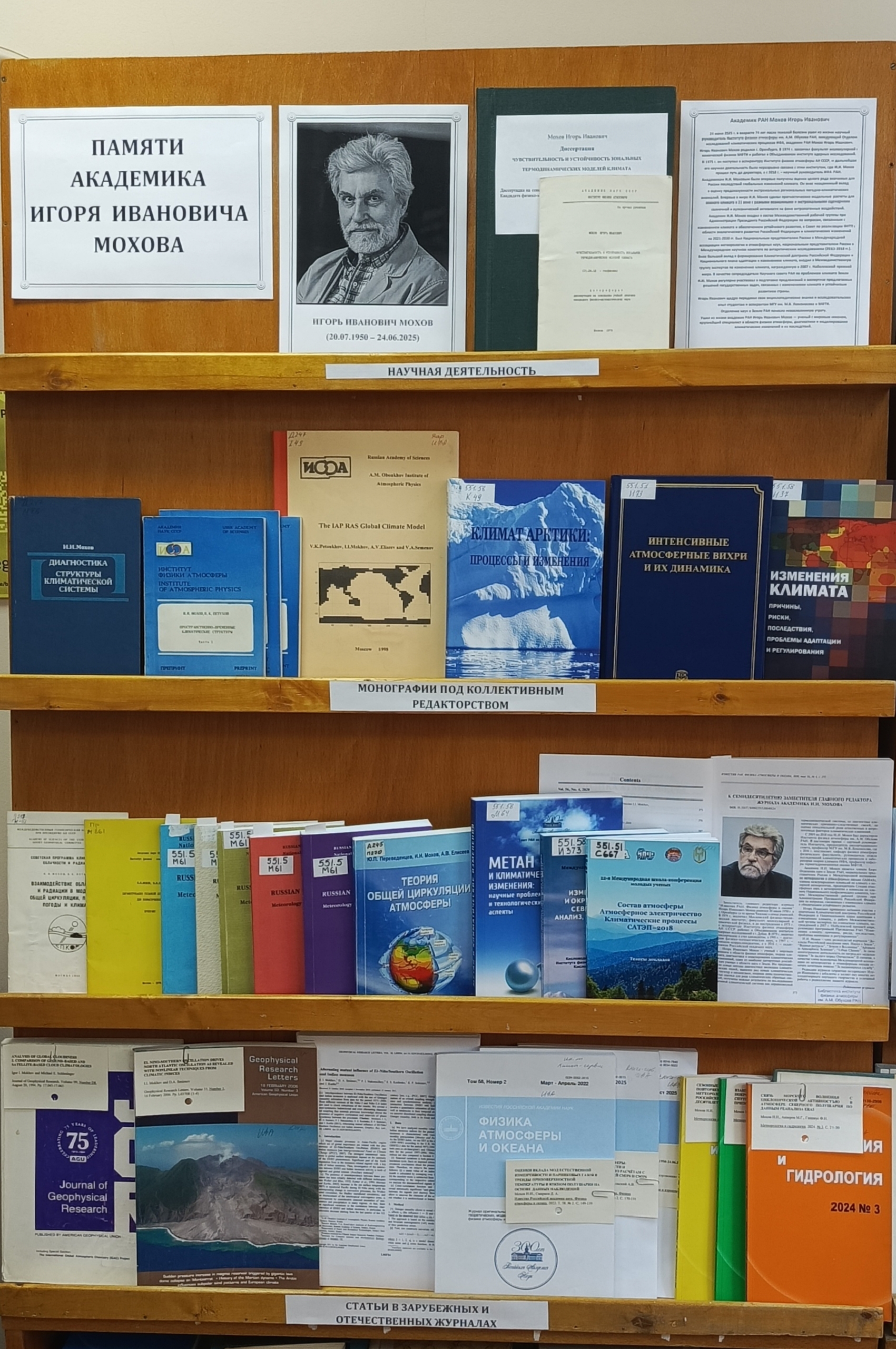

Выставка памяти И. И. Мохова

В библиотеке открылась выставка памяти И. И. Мохова.

На выставке представлены:

- диссертация И. И. Мохова на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, 1979 года;

- коллективные монографии;

- сборники под редакцией ученого;

- статьи из отечественных и зарубежных журналов.

Наследие Игоря Ивановича Мохова чрезвычайно богато. Выставка смогла вместить лишь небольшую часть работ ученого. Приглашаем в библиотеку всех, кто любит, уважает и помнит Игоря Ивановича

Список изданий, представленных на выставке «Памяти И. И. Мохова»

1. Диссертация «Чувствительность и устойчивость зональных термодинамических моделей климата». Специальность 01.04.12 – геофизика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Научный руководитель член-корреспондент АН СССР доктор физико-математических наук Голицын Г. С. - М.: ИФА, 1979. – 149 с.

Монографии:

Petoukhov V. K., Mokhov I. I., Eliseev A. V., Semenov V. A. The IAP RAS global climate model // Dialogue-MSU. – Moscow, 1998. - 110 pp.

Мохов И. И. Диагностика структуры климатической системы. - СПб: Гидрометеоиздат, 1993. - 272 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1614876

3. Мохов И.И., Петухов В.К. Пространственно-временные климатические структуры. Препринт. - М.: Институт физики атмосферы, 1989. - 191 с.

4. Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования. Мохов И. И., Макоско А. А., Чернокульский А. В. (ред). – Москва: РАН, 360 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2301813

Сборники:

1. National Report. Meteorology and Atmospheric Sciences. 2015-2018. Ed. By I.I. Mokhov and A.A. Krivolutsky. – Moscow: MAX Press, 2019. - 330 pp.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2258059

2. Russian 3. Russian National Report. Meteorology and Atmospheric Sciences. 2011-2014. Ed. By I.I. Mokhov and A.A. Krivolutsky. – Moscow: MAX Press, 2015. - 270 pp.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2258058

3. Russian National Report. Meteorology and Atmospheric Sciences. 2007-2010. Ed. By I.I. Mokhov and A.A. Krivolutsky. – Moscow: MAX Press, 2011. - 213 pp.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=218863

4. Russian National Report. Meteorology and Atmospheric Sciences. 2003-2006. Ed. By I.I. Mokhov and A.A. Krivolutsky. – Moscow: MAX Press, 2007. - 179 pp.

5. Russian National Report. Meteorology and Atmospheric Sciences. 1999-2002. Ed. By I.I. Mokhov and A.A. Krivolutsky. – Moscow: MAX Press, 2003. - 136 pp.

Сборники:

1. Изменения продолжительности навигационного периода Северного морского пути в XXI веке по расчётам с ансамблем климатических моделей: байесовские оценки. Кибанова О.В., Елисеев А.В., Мохов И.И., Хон В.Ч.в сборнике 22-я Международная школа-конференция молодых учёных Состав атмосферы. Атмосферное электричество. Климатические процессы. 23-29 сентября 2018 года, Майкоп, Россия. Тезисы докладов. - Майкоп: ИП Кучеренко В.О., 2018. - 69 с. https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245383

2. Изменения климата и окружающей среды Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация. Тезисы докладов. Международная конференция молодых ученых. 14-20 сентября 2014 г. Мохов И.И., Соломина О.Н., Курбанов Р.Н., Чернокульский А.В. - М.: ГЕОС, 2014. - 280 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100043

3. 22-я Международная школа-конференция молодых учёных. Состав атмосферы. Атмосферное электричество. Климатические процессы. 25-29 мая 2018 года, Туапсе, Россия. Тезисы докладов. М.: ГЕОС, 2018. - 126 с.

4. Мохов И.И., Петухов В.К. Взаимодействие облачности и радиации в моделях общей циркуляции, прогноза погоды и климата. - М.: Междувед. геофиз. комитет АН СССР, 1988. - 52с.

5. Интенсивные атмосферные вихри и их динамика. Под ред. И. И. Мохова, М. В. Курганского, О. Г. Чхетиани. - М.: ГЕОС, 2018. - 482 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127761

6. Климат Арктики: процессы и изменения. Под ред. И. И. Мохова и В. А. Семенова. – М.: Физматкнига, 2022. - 360 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1718171

7. Метан и климатические изменения: научные проблемы и технологические аспекты. – М.: Российская академия наук, 2022 / Под ред. академика РАН В. Г. Бондура, академика РАН И. И. Мохова, члена-корреспондента РАН Макоско А. А. – М.: издательство РАН (Москва), 2022. - 388 с.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2148479

8. Аномальное лето 2010 г. в контексте общих изменений климата и его аномалий. Мохов И.И.в сборнике Анализ условий аномальной погоды на территории России летом 2010 года. - М.: Триада, 2011. - с. 41-47.

https://koha.benran.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=87893

9. Мохов И. И., Петухов В. К. Параметризация уходящей длинноволновой радиации для климатических моделей. Препринт. - М., 1978.

10. Mokhov I.I., Smirnov D.A. El-Nino/Southern Oscillation drives North Atlantic Oscillation as revealed with nonlinear techniques from climatic indices // Geophys. Res. Lett. 2006. V.33. P.L03708, doi:10.1029/2005GL024557.

11. Mokhov I.I., Schlesinger M.E. Analysis of global cloudiness. 2. Comparison of ground-based and satellite-based cloud climatologies // J. Geophys. Res. 1994. V.99. No.D8. P.17045-17065.

12. Dmitry A. Smirnov and Igor I. Mokhov. From Granger causality to long-term causality: Application to climatic data// Physical review E 80, 016208 (2009).

13. Khon V.C., Mokhov I. I., Latif M., Semenov V. A., Park W. Perspectives of Northern Sea Route and Northwest Passage in the twenty-first century/ Springer

14. Alternating mutual influence of El-Nino/Southern Oscillation and Indian monsoon Mokhov I.I., Smirnov D.A., Nakonechny P.V., Kozlenko S.S., Seleznev E.P., Kurths J. в журнале Geophysical Research Letters, издательство American Geophysical Union (United States), том 38 DOI

15. Lead-lag relationships between global mean temperature and and the atmospheric CO2 content in dependence of the type and time scale of the forcingMuryshev K.E., Eliseev A.V., Mokhov I.I., Timazhev A.V. в журнале Global and Planetary Change, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 148, с. 29-41.

16. Weare B.C., Mokhov I.I. and Project Members. Evaluation of total cloudiness and its variability in the Atmospheric Model Intercomparison Project // J. Climate. 1995. V.8. No.9. P.2224-2238.

17. Sun B., Groisman P. Ya., Mokhov I. I. Recent Changes in Cloud-type Freguency fnd inferred Increases in Convection over United States and the Former USSR/ J. Climate. 2000. V.14. P.1864-1880.

18. Lupo A.R., Oglesby R.J., Mokhov I.I. Climatological features of blocking anticyclones: a study of Northern Hemisphere CCM1 model blocking events in present-day and double CO2 concentration atmospheres // Climate Dynamics. 1997. V.13. P.181-195.

19. Claussen M., Mysak L.A., Weaver A.J., Crucifix M., Fichefet T., Loutre M.-F., Weber S.L., Alcamo J., Alexeev V.A., Berger A., Calov R., Ganopolski A., Goosse H., Lohmann G., Lunkeit F., Mokhov I.I., Petoukhov V., Stone P., Wang Z. Earth system models of intermediate complexity: closing the gap in the spectrum of climate system models // Climate Dynamics. 2002. V.18. P.579-586.

20. Validating and assessing the sensitivity of the climate model with an ocean general circulation model developed at the Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences. Muryshev K.E., Eliseev A.V., Mokhov I.I., Diansky N.A. в журнале Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 45, № 4, с. 416-433.

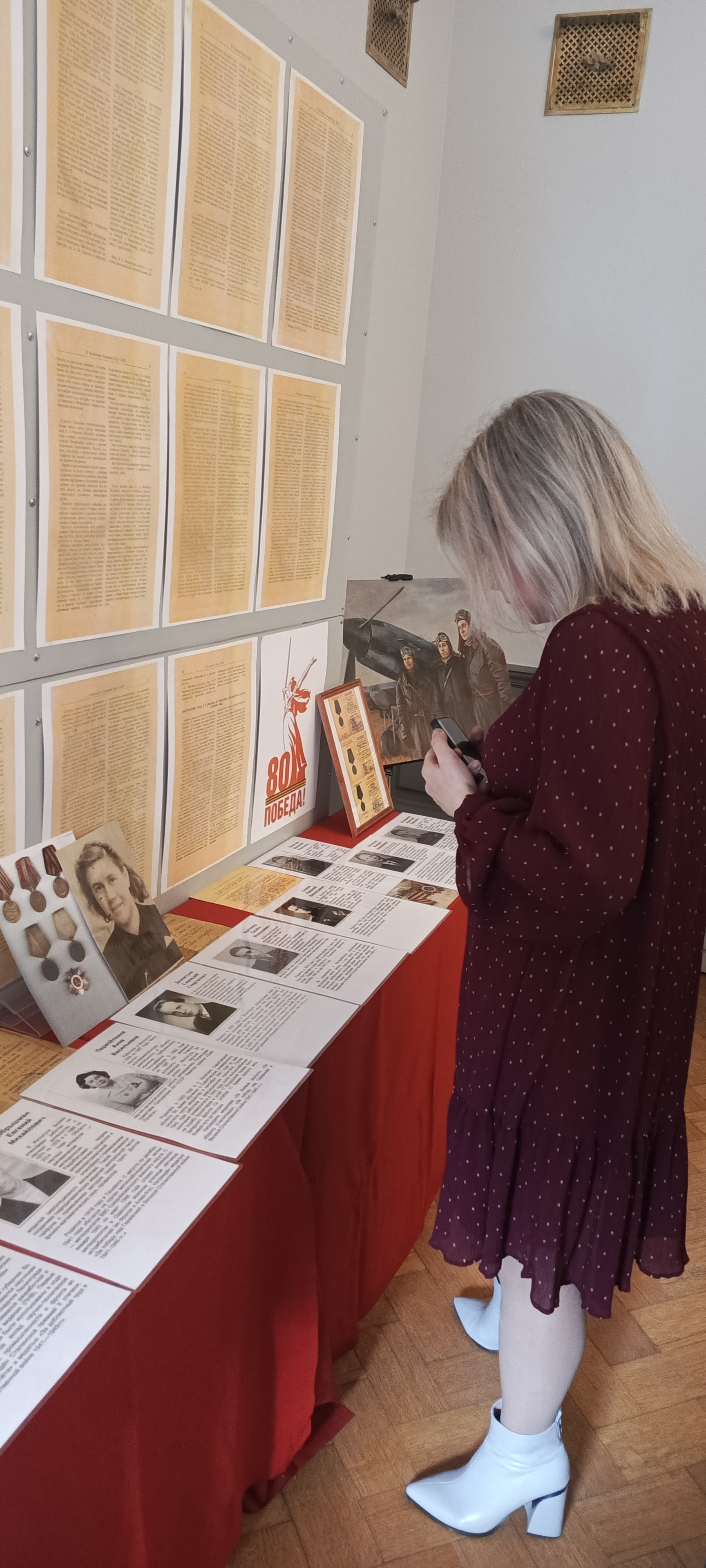

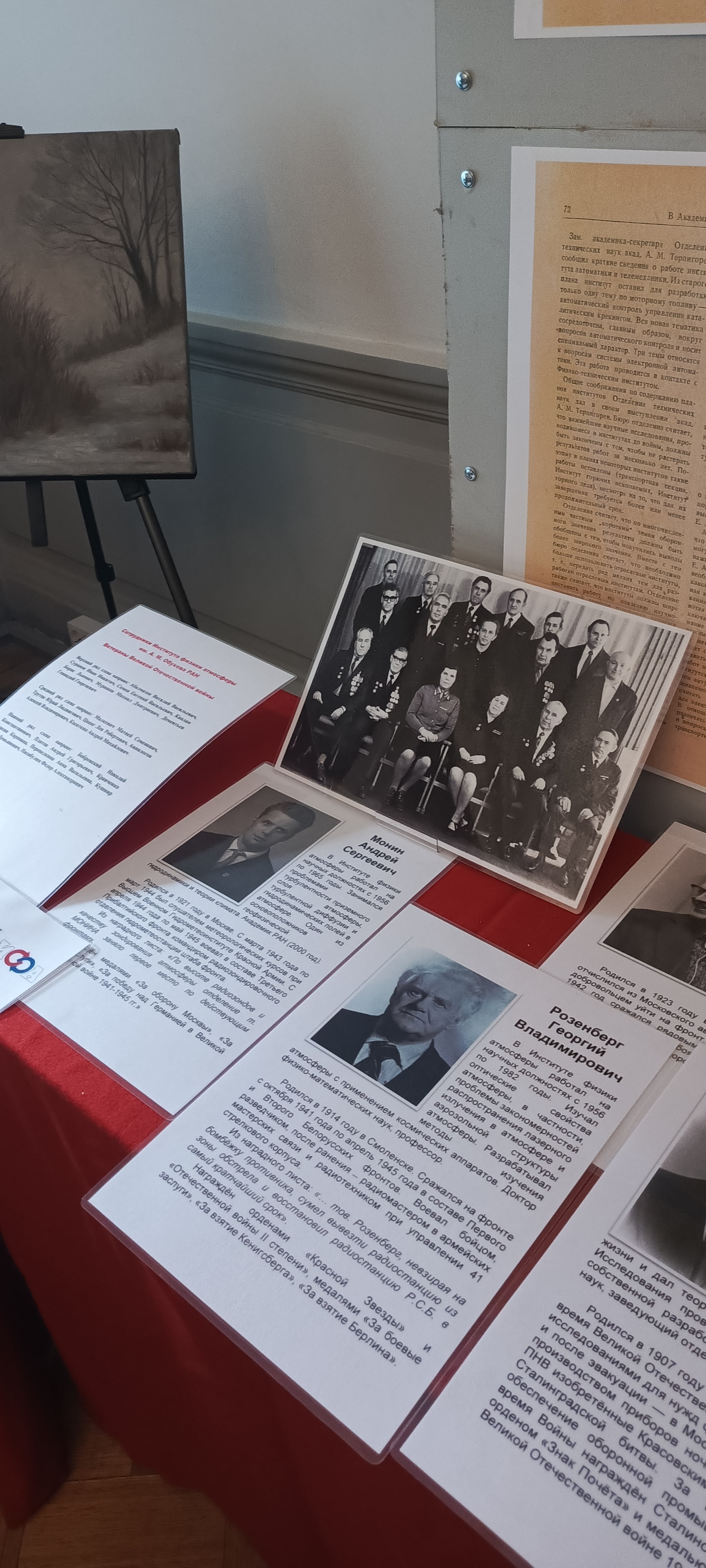

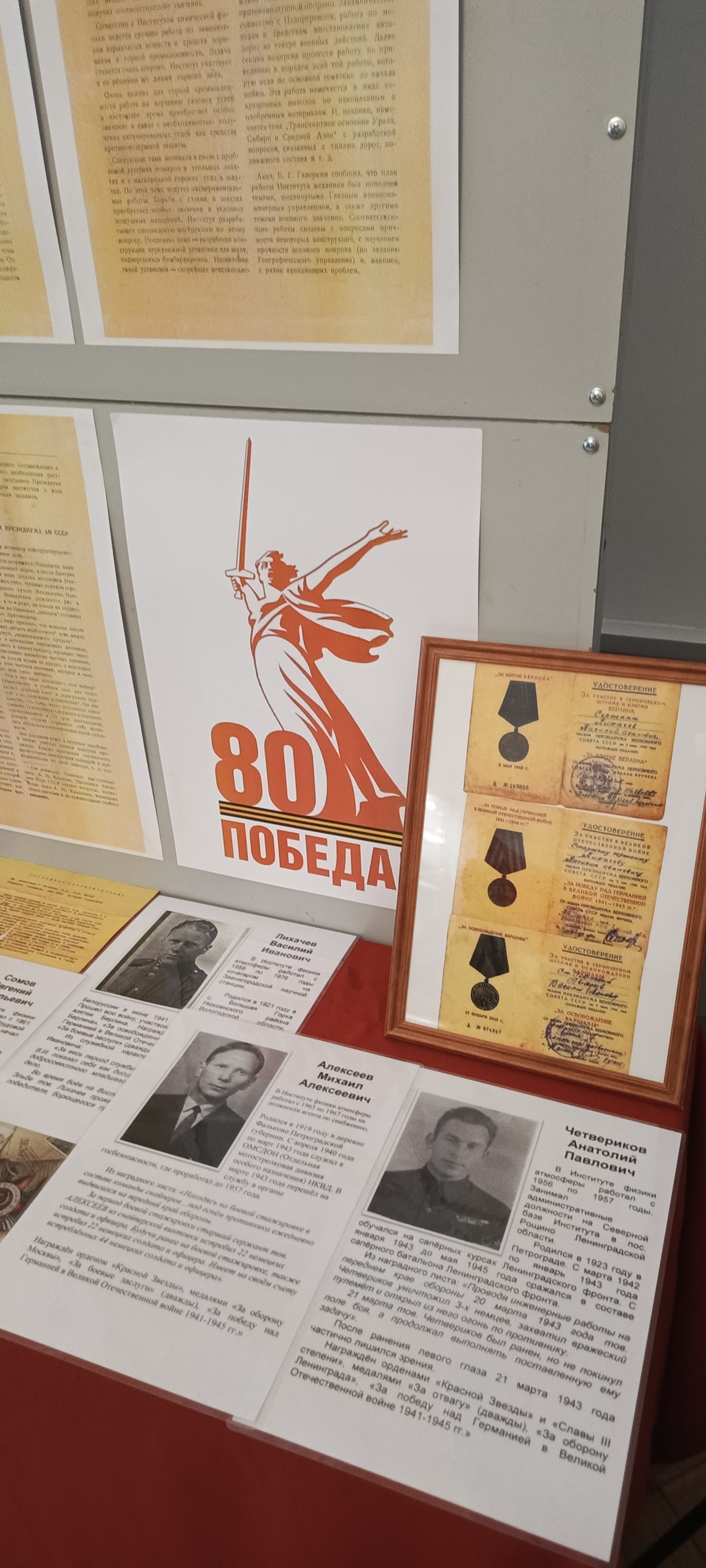

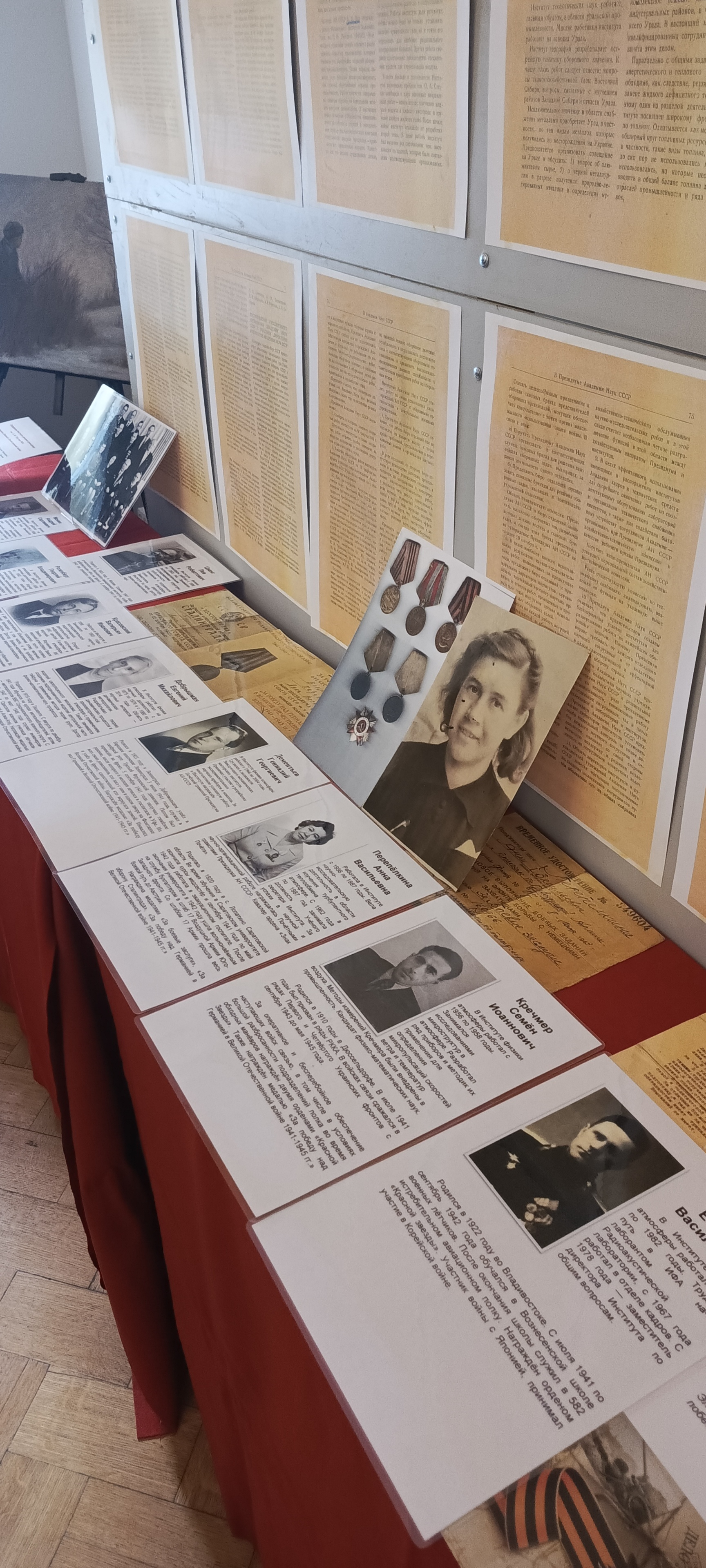

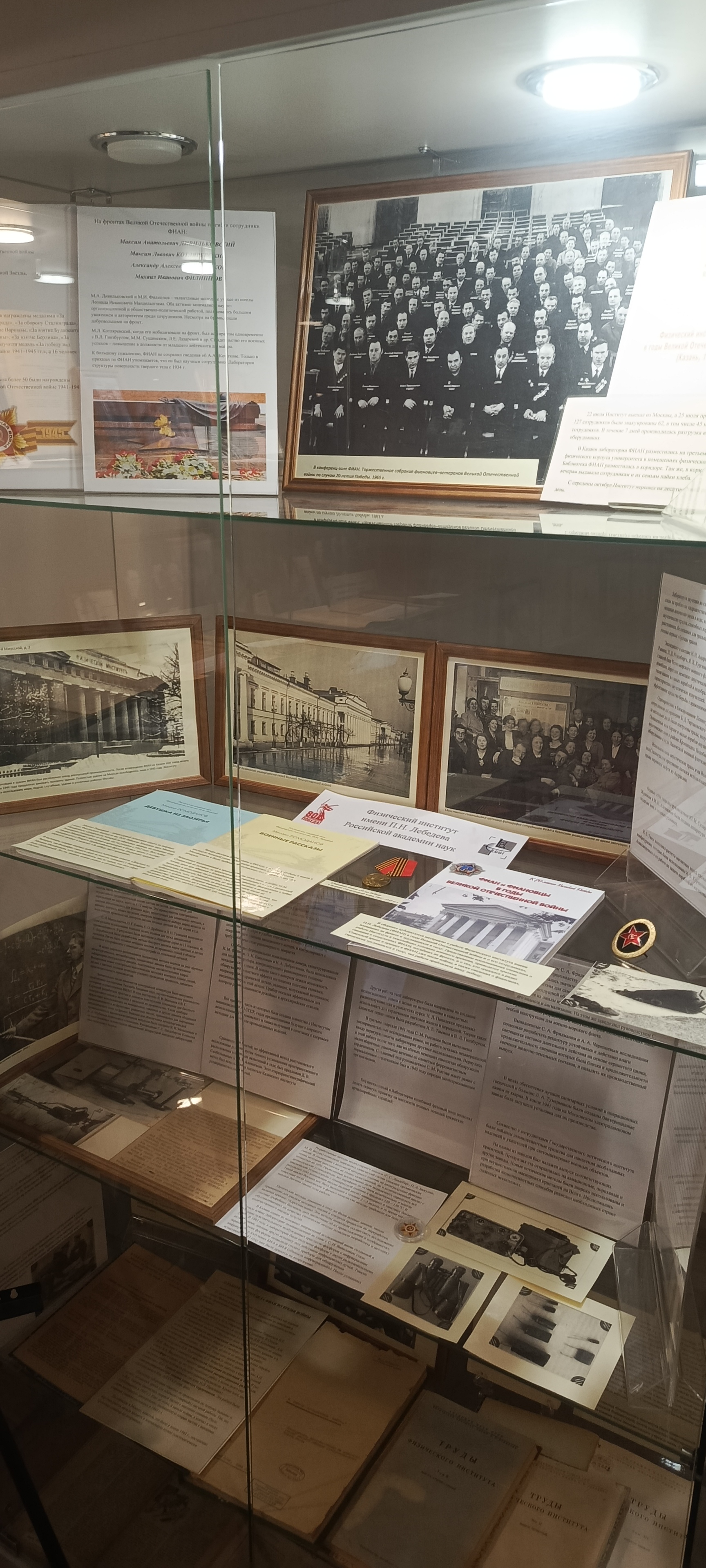

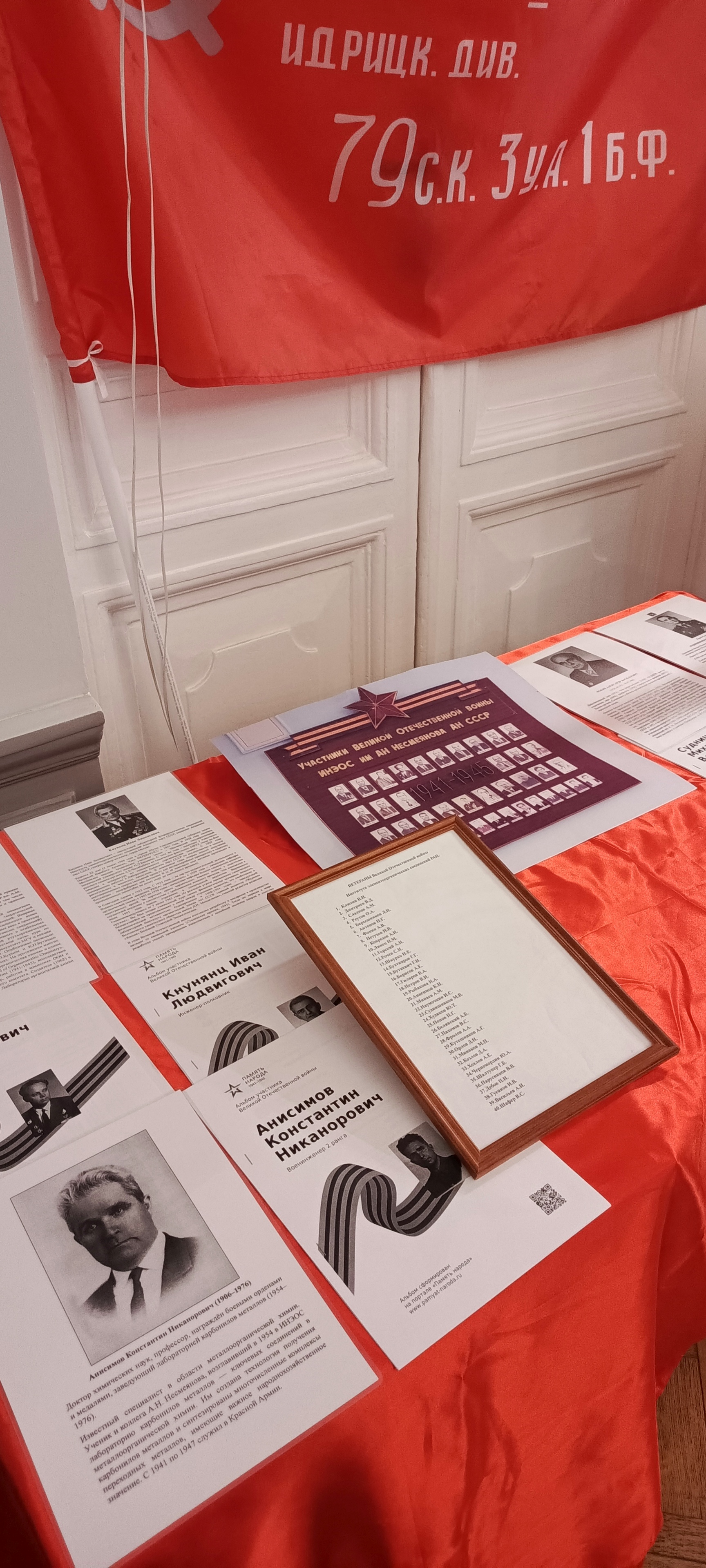

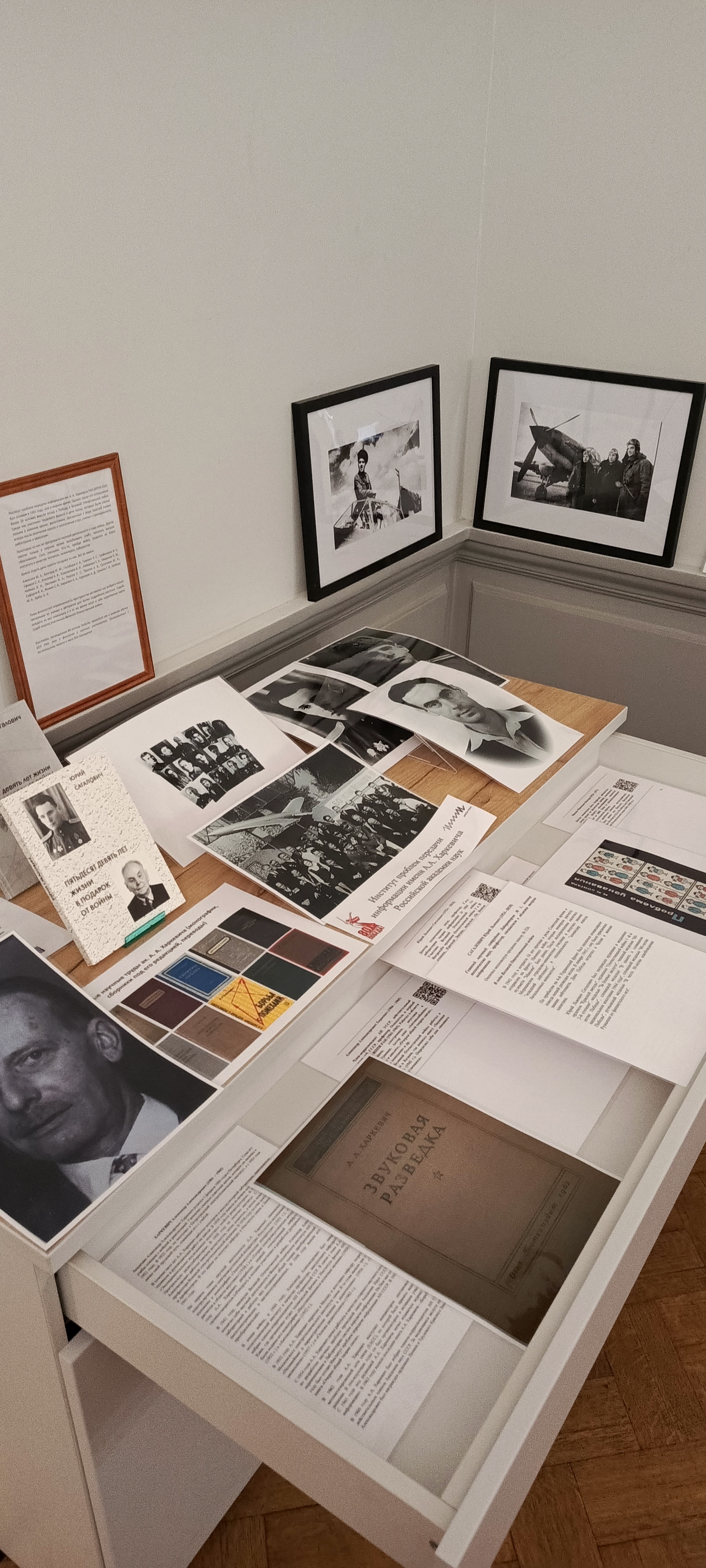

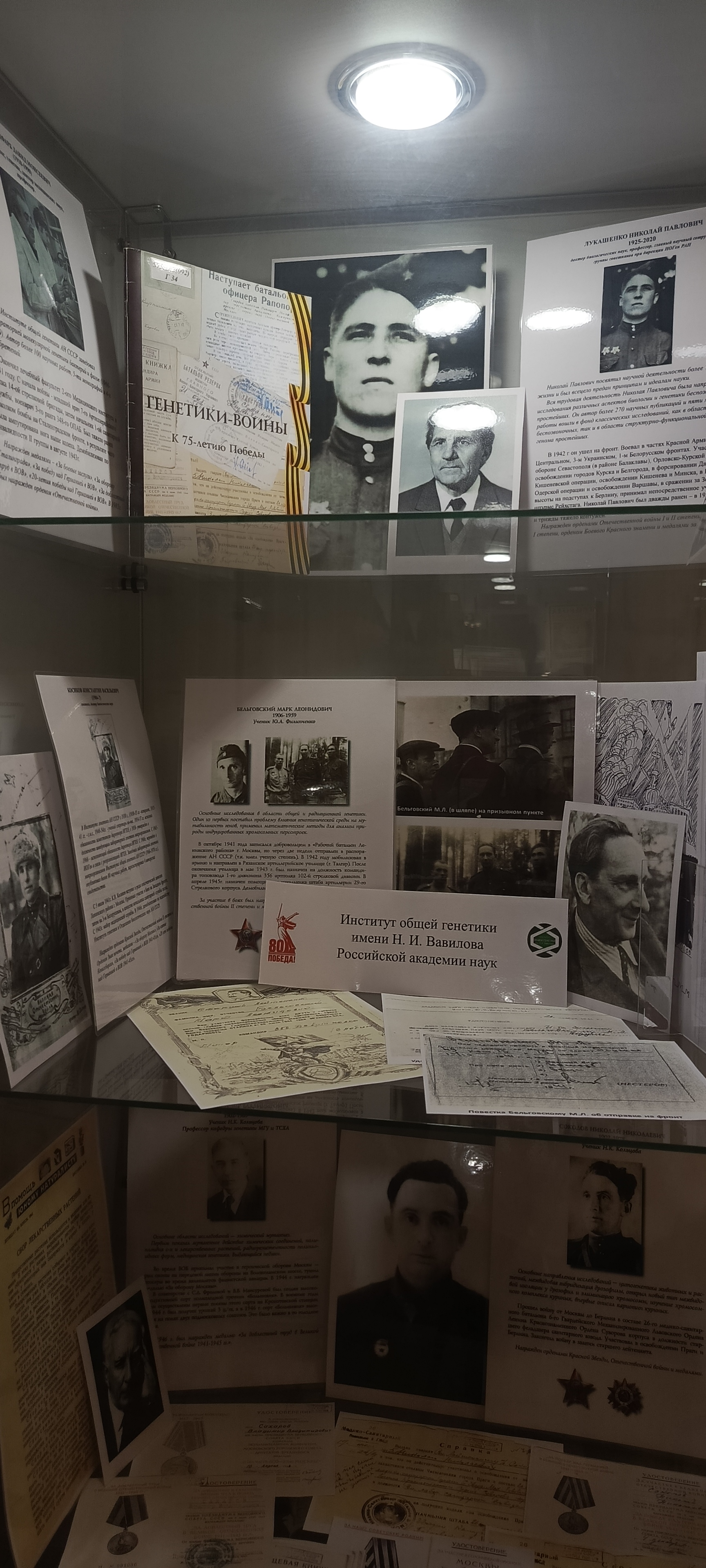

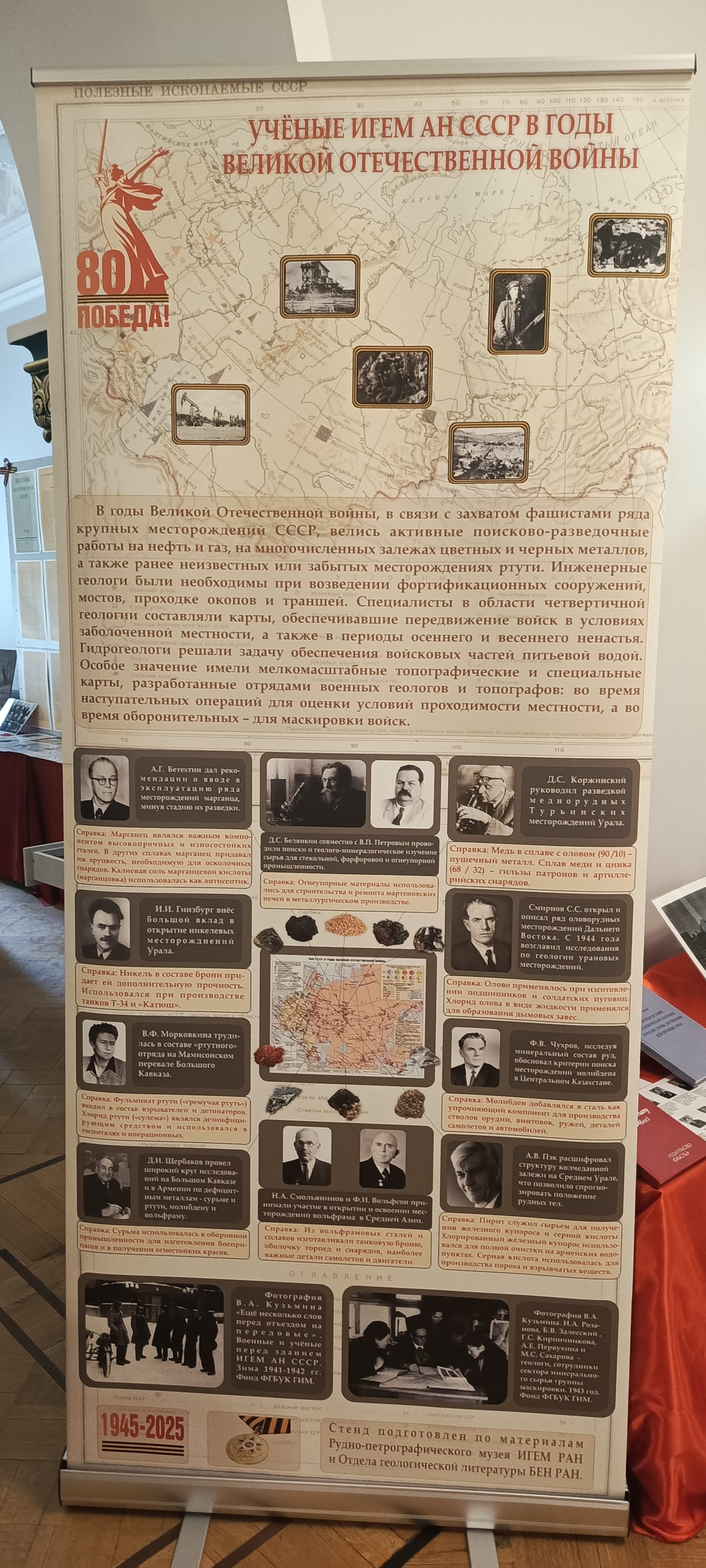

Академическая наука в годы Великой Отечественной войны

Библиотека ИФА им. Обухова участвует в выставке «Академическая наука в годы Великой Отечественной войны», проводимой Библиотекой естественных наук (БЕН РАН). На выставке представлена информация о сотрудниках институтов Академии наук СССР, принимавших участие в Войне или трудившихся в тылу, в т.ч. о сотрудниках ИФА.

Выставка открыта для посещения до 28 июля.

Адрес БЕН: Малый Знаменский пер. д. 11/11.

Вход свободный (охране представиться сотрудником Института или родственником).

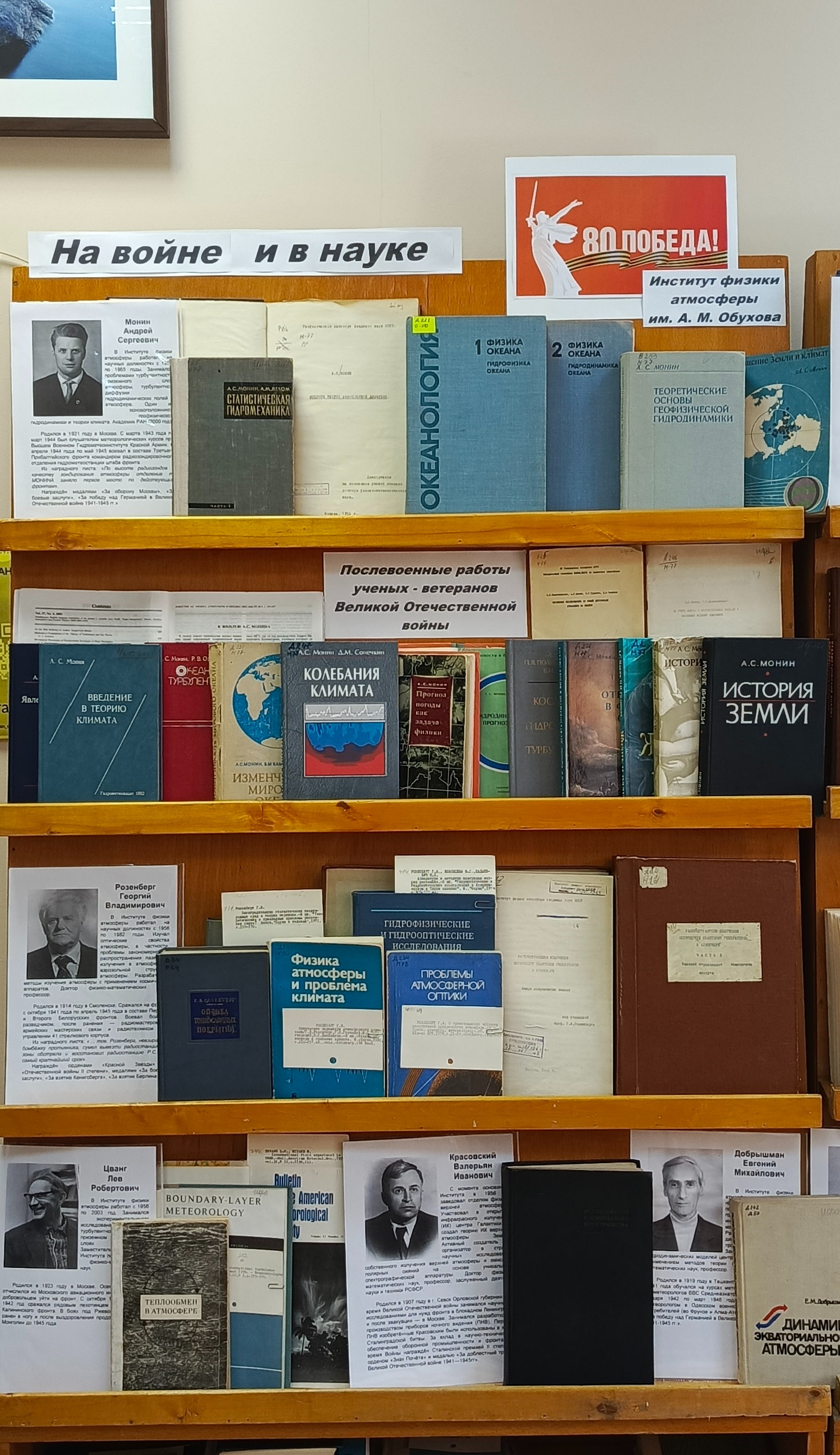

Выставка «На войне и в науке»

К 80-летию Великой Победы библиотека подготовила выставку трудов ученых-фронтовиков Института физики атмосферы им. А. М. Обухова: А. С. Монина, Г. В. Розенберга, Л. Р. Цванга, В. И. Красовского, Е. М. Добрышмана и С. И. Кречмера. Поражает масштаб личностей ученых! Они отстояли свою страну в самой кровопролитной войне человечества и, вернувшись с поля брани, плодотворно и неустанно трудились на благо мировой науки, прославляя и укрепляя свою Родину.

Помним и чтим Подвиг наших предков! |  |

Выставка "Памяти Валерия Исааковича Кляцкина"

11 апреля исполнилось бы 85 лет доктору физико-математических наук, профессору по специальности «Теоретическая и математическая физика», лауреату Государственной премии СССР за исследования в области распространения волн в турбулентной атмосфере, главному научному сотруднику Института физики атмосферы им. Обухова Валерию Исааковичу Кляцкину.

В память об ученом библиотека подготовила выставку трудов: монографии, статьи в журналах.

Валерий Исаакович Кляцкин родился 11 апреля 1940 года в Москве. Окончил Московский физико-технический институт по специальности «Теоретическая ядерная физика» (1964).

В 1978–1992 годах работал заведующим отдела волновых процессов и лаборатории статистической гидродинамики Тихоокеанского океанологического института Академии наук СССР, г. Владивосток. С 1992 года — главным научным сотрудником Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, г. Москва.

Область научных интересов: теоретическая и математическая физика; прикладная математика; теория случайных процессов и полей; теория стохастических уравнений; статистическая акустика, гидродинамика, магнитная гидродинамика и радиофизика.

Лауреат государственной премии СССР 1990 года за исследования в области распространения волн в турбулентной атмосфере (1964–1980).

В. И. Кляцкин — автор нескольких монографий, в числе которых "Метод погружения в теории распространения волн", "Динамика стохастических систем: Курс лекций", "Стохастические уравнения: Теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике" (в 2 т.), "Очерки по динамике стохастических систем" (М.: URSS) и др., а также статей в различных научных изданиях; некоторые его работы переведены на иностранные языки. Член редакционной коллегии журнала "Известия РАН. Физика атмосферы и океана".

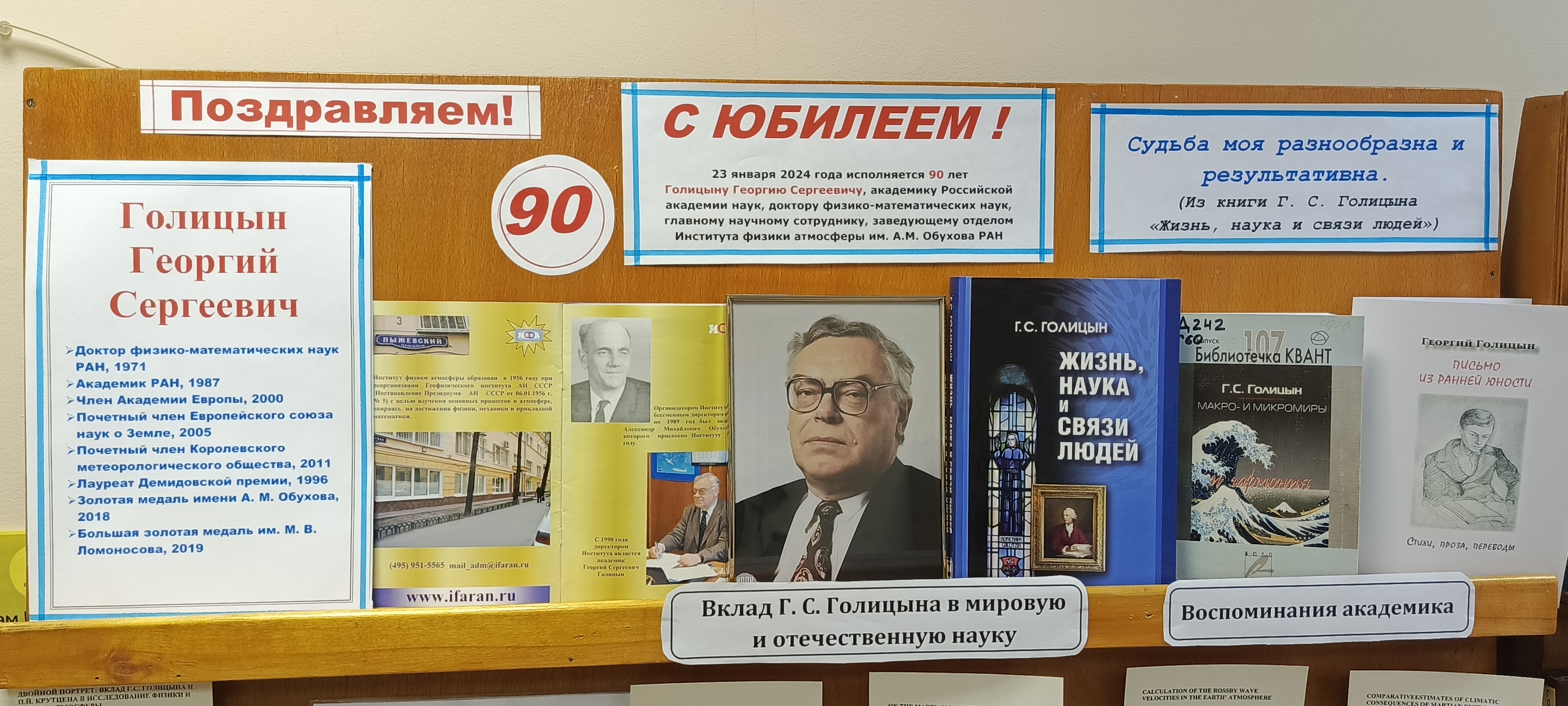

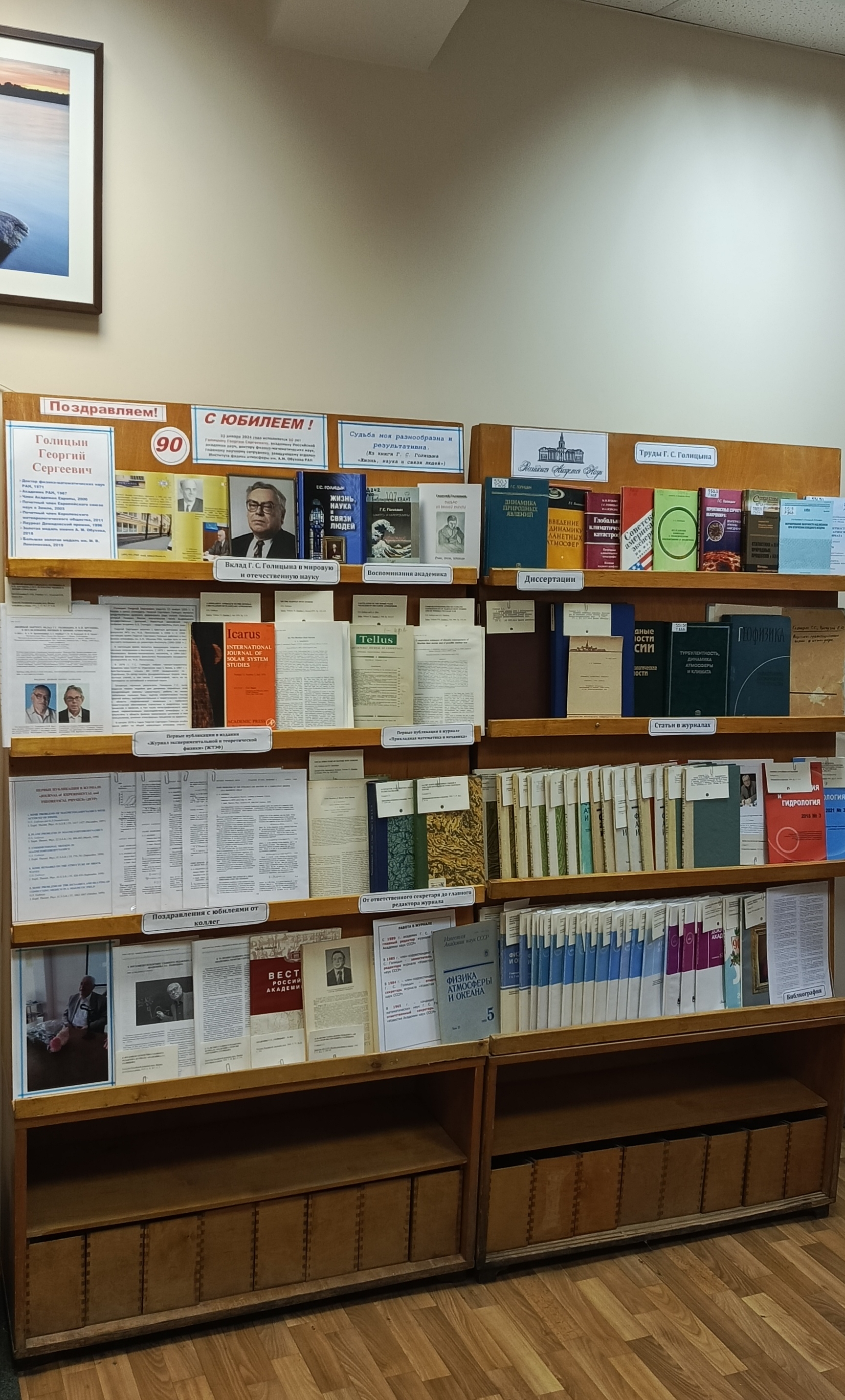

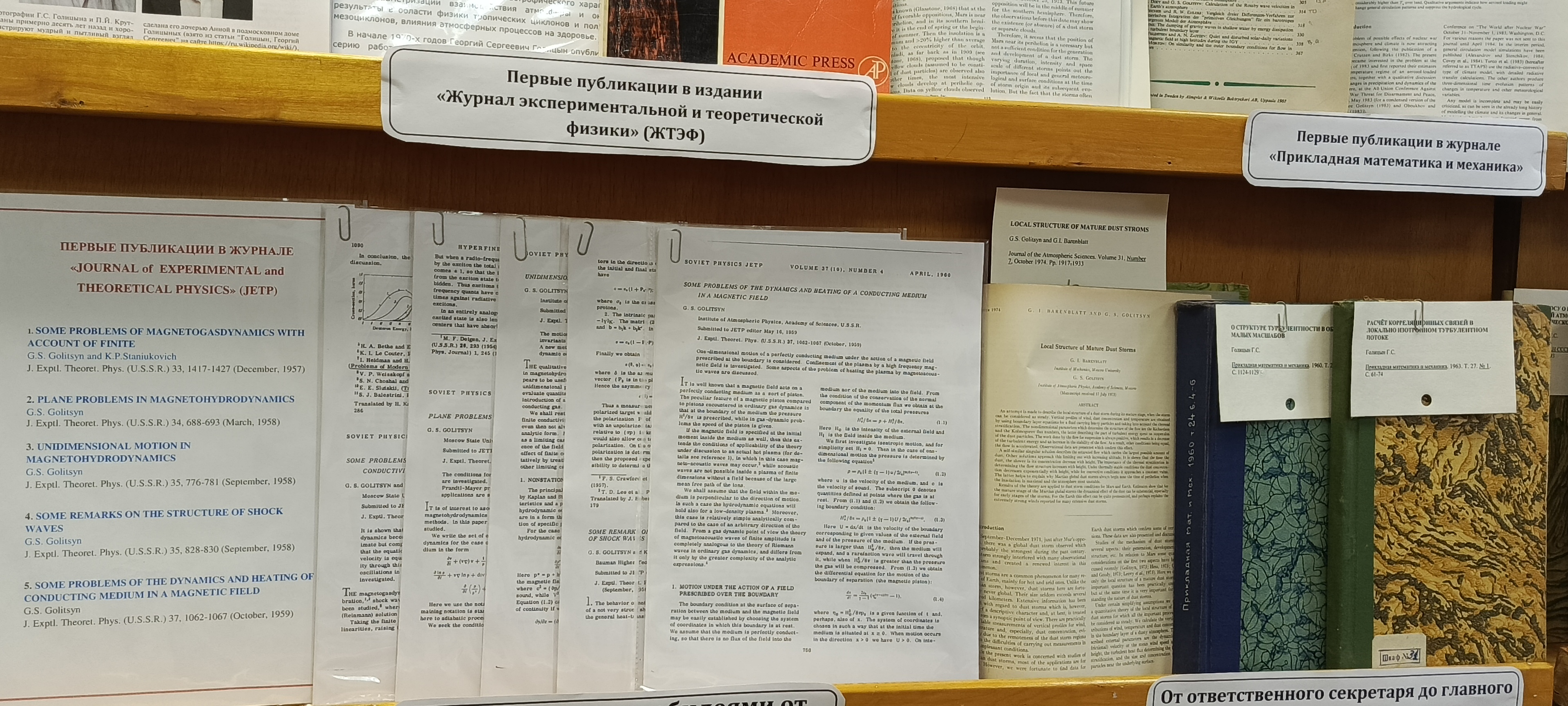

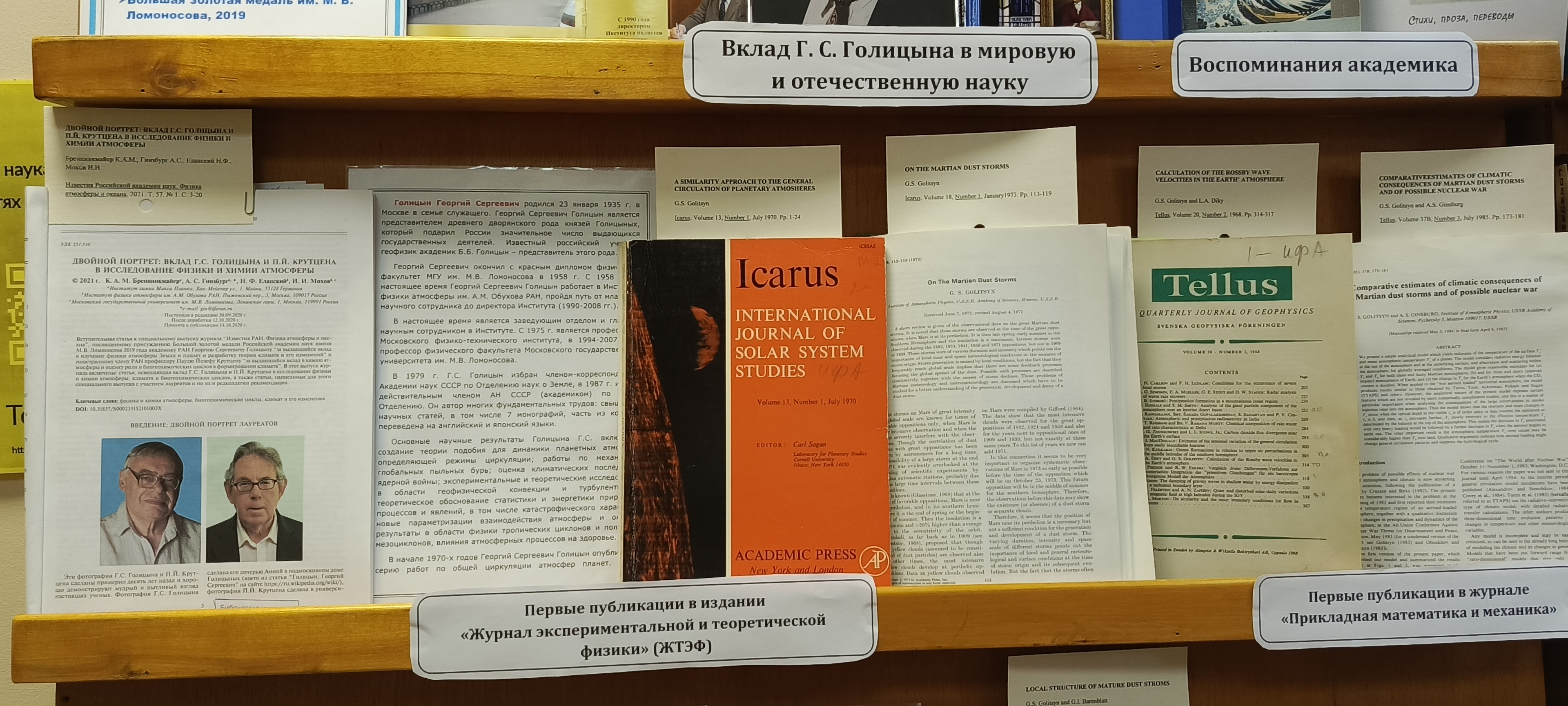

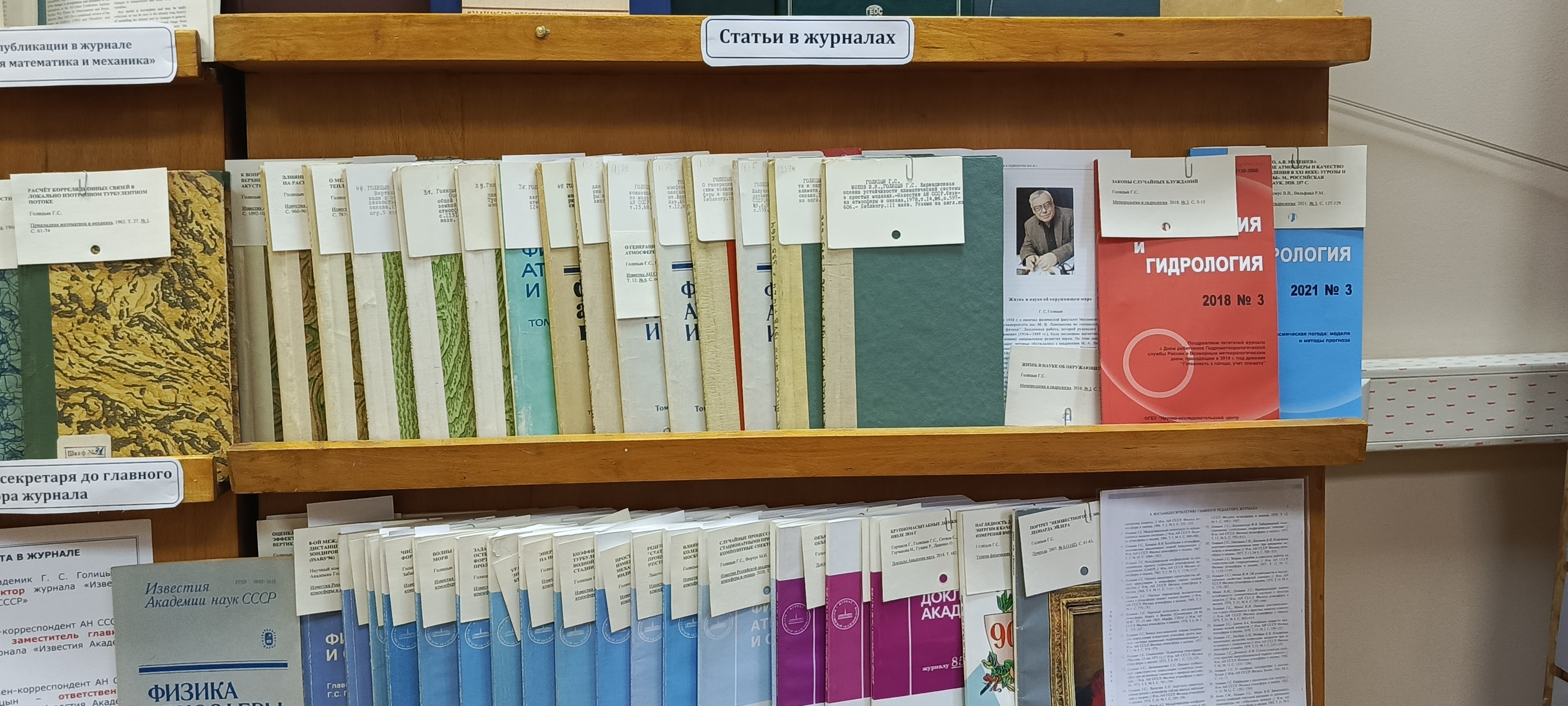

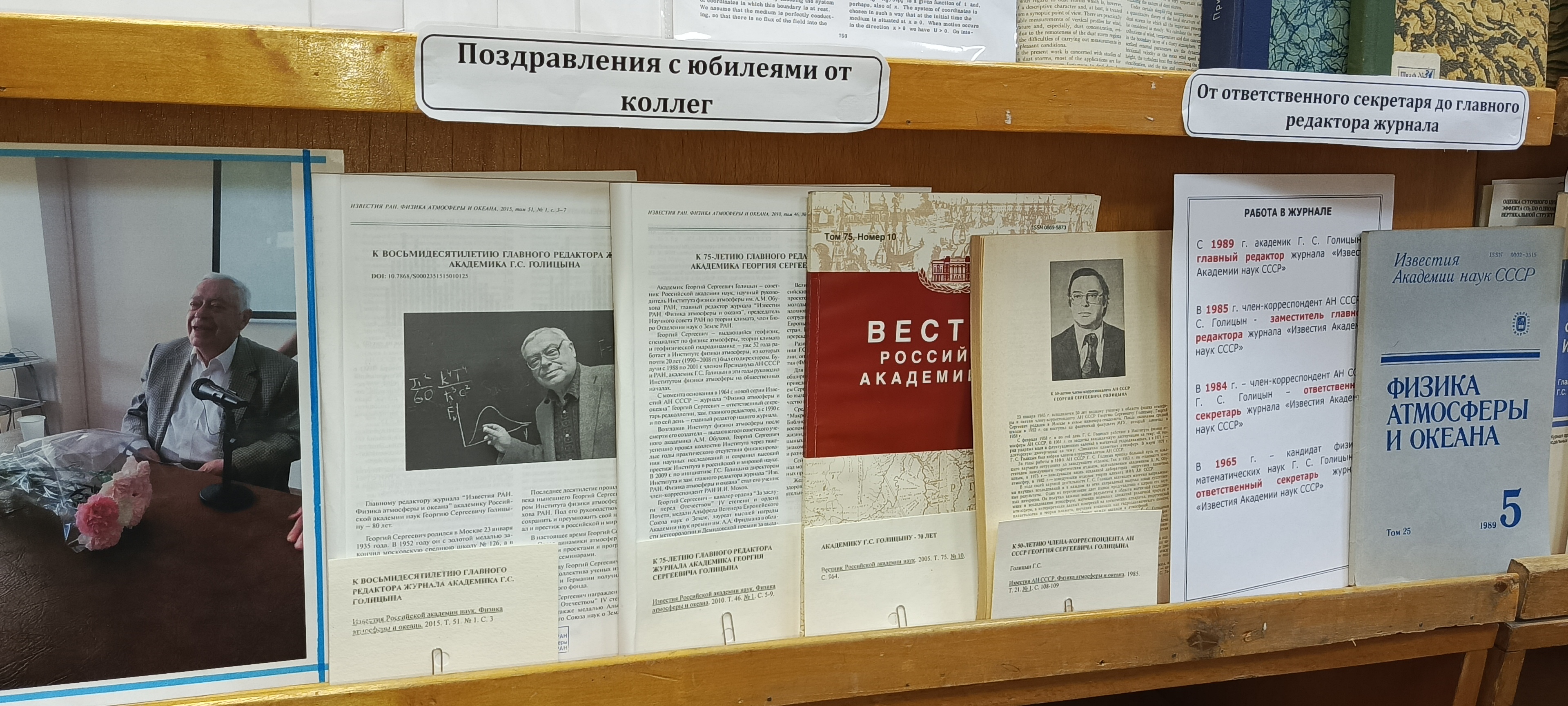

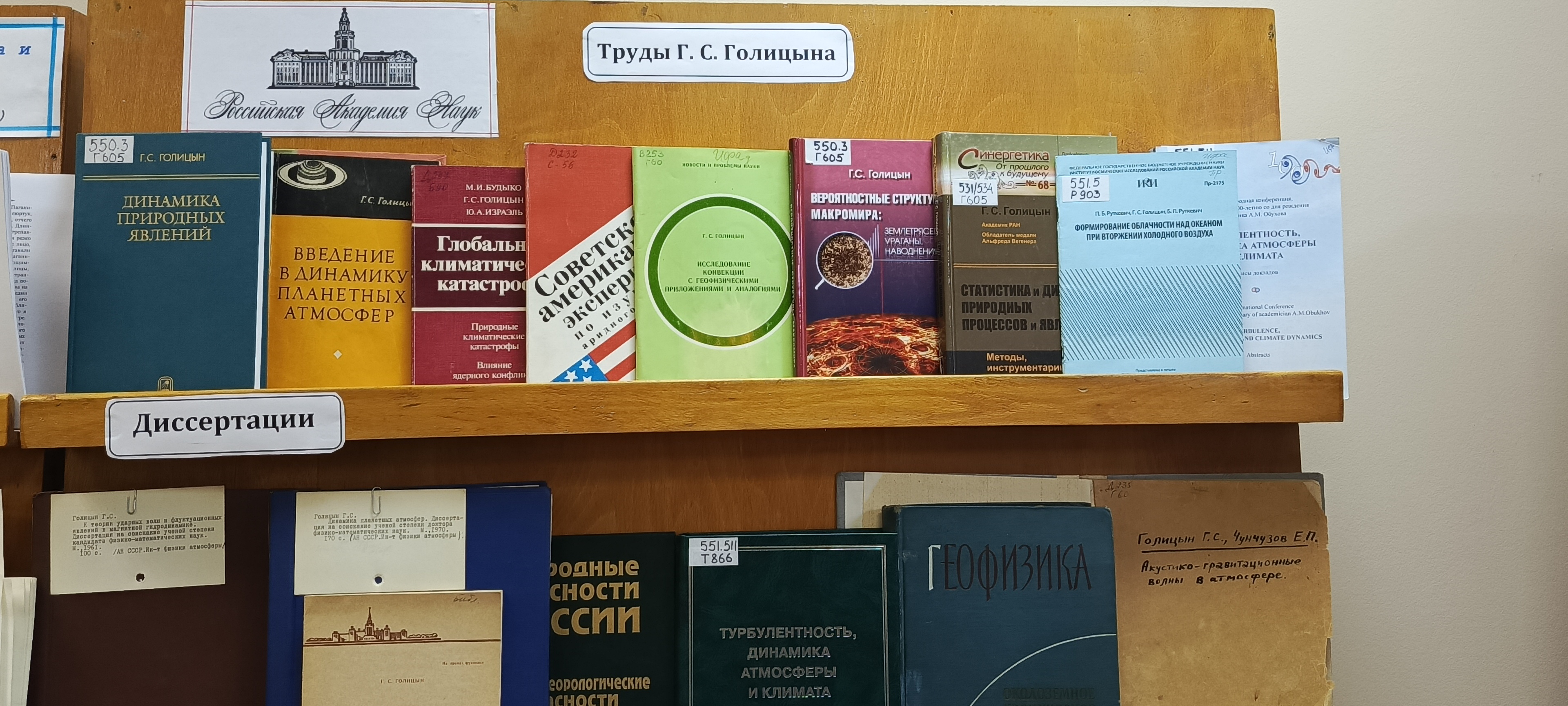

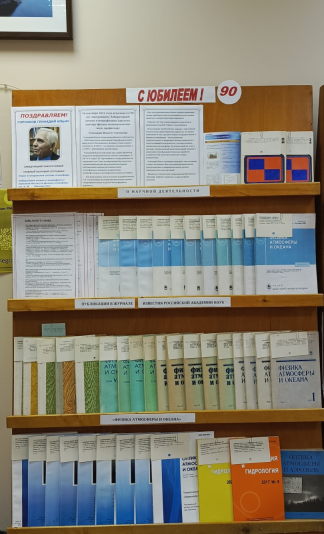

Выставка к 90-летию Голицына Георгия Сергеевича

В библиотеке Институте физики атмосферы им. А. М. Обухова открылась выставка, посвященная 90-летнему юбилею ученого с мировым именем, уважаемого и всеми любимого академика, бывшего директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова, бывшего главного редактора журнала «Известия Академии наук. Физика атмосферы и океана» – Георгия Сергеевича Голицына.

Экспозиция освещает вклад Г. С. Голицына в мировую и отечественную науку.

На выставке представлены труды ученого: диссертационные работы; статьи разных лет в отечественных журналах «Доклады Академии наук», «Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана», «Известия Академии наук. Физика атмосферы и океана», «Метеорология и гидрология», «Успехи физических наук», «Природа»; статьи в зарубежных журналах «Tellus», «Ikarus», «Journal of Atmospheric Sciences»; монографии «Введение в динамику планетных атмосфер», «Динамика природных явлений», «Статистика и динамика природных процессов и явлений», «Вероятностные структуры макромира: землетрясения, ураганы, наводнения…»; труды в соавторстве.

Георгий Сергеевич является интересным рассказчиком и имеет тонкое чувство юмора. На выставке представлены книги Георгия Сергеевича различных жанров. Это и воспоминания о родителях и других представителях княжеского рода Голицыных, которому уже более 600 лет, и научные материалы академика, и невыдуманные истории об интересных людях, и эссе на литературные темы, и поэтическое творчество («Жизнь, наука и связи людей», «Макро- и микромиры и гармония», «Письмо из ранней юности. Стихи, проза, переводы»).

Голицын Георгий Сергеевич родился 23 января 1935 г. в Москве в семье служащего. Георгий Сергеевич Голицын является представителем древнего дворянского рода князей Голицыных, который подарил России значительное число выдающихся государственных деятелей. Известный российский ученый-геофизик академик Б.Б. Голицын – представитель этого рода.

Георгий Сергеевич окончил с красным дипломом физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1958 г. С 1958 г. по настоящее время Георгий Сергеевич Голицын работает в Институте физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора Института (1990-2008 гг.).

В настоящее время является заведующим отделом и главным научным сотрудником в Институте. С 1975 г. является профессором Московского физико-технического института, в 1994-2007 гг. - профессор физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1979 г. Г.С. Голицын избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению наук о Земле, в 1987 г. избран действительным членом АН СССР (академиком) по этому Отделению. Он автор многих фундаментальных трудов: свыше 350 научных статей, в том числе 7 монографий, часть из которых переведена на английский и японский языки.

Основные научные результаты Голицына Г.С. включают: создание теории подобия для динамики планетных атмосфер, определяющей режимы циркуляции; работы по механизмам глобальных пыльных бурь; оценка климатических последствий ядерной войны; экспериментальные и теоретические исследования в области геофизической конвекции и турбулентности; теоретическое обоснование статистики и энергетики природных процессов и явлений, в том числе катастрофического характера; новые параметризации взаимодействия атмосферы и океана; результаты в области физики тропических циклонов и полярных мезоциклонов, влияния атмосферных процессов на здоровье.

Академик Георгий Сергеевич Голицын – выдающийся российский ученый – геофизик, внесший огромный вклад в науку в области физики атмосферы, геофизики, магнитной гидродинамики, планетологии, теории климата, статистики природных процессов. Его научный и гражданский труд отмечен российскими и зарубежными наградами и званиями:

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени - за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность;

- Орден Почёта за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием РАН;

- Большая золотая медаль Российской академии наук имени М.В. Ломоносова 2019 года - за выдающийся вклад в изучение физики атмосферы Земли и планет и разработку теории климата и его изменений” (совместно с иностранным членом РАН нобелевским лауреатом профессором Паулем Крутценом);

- Золотая медаль им. А.М. Обухова - за работы, внесшие выдающийся вклад в исследования магнитной гидродинамики, разработку ряда теорий в области планетологии, теории климата, физики атмосферы и геофизики;

|

|

|

|

|

|

|

- Медаль Альфреда Вегенера Европейского Союза наук о Земле - за выдающиеся заслуги в области наук об атмосфере, океане и климате, в том числе по климату других планет;

- Премия АН СССР им. А.А. Фридмана за заслуги в области физики атмосферы;

- Демидовская премия за выдающиеся заслуги в области наук о Земле;

- Премия им. Б.Б. Голицына за обоснование статистики природных процессов;

- Член Академии наук Европы;

- Почётный учёный Международного института прикладного системного анализа (Honorary Scholar of IIASA); - Почётный член Королевского Метеорологического общества (Honorary Fellow of Royal Meteorological Society).

ОБЗОР НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Голицын Георгий Сергеевич родился 23 января 1935 г. в Москве в семье служащего. Георгий Сергеевич Голицын является представителем древнего дворянского рода князей Голицыных, который подарил России значительное число выдающихся государственных деятелей. Известный российский ученый-геофизик академик Б.Б. Голицын – представитель этого рода.

Георгий Сергеевич окончил с красным дипломом физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1958 г. С 1958 г. по настоящее время Георгий Сергеевич Голицын работает в Институте физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора Института (1990-2008 гг.).

В настоящее время является заведующим отделом и главным научным сотрудником в Институте. С 1975 г. является профессором Московского физико-технического института, в 1994-2007 гг. - профессор физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1979 г. Г.С. Голицын избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению наук о Земле, в 1987 г. избран действительным членом АН СССР (академиком) по этому Отделению. Он автор многих фундаментальных трудов: свыше 350 научных статей, в том числе 7 монографий, часть из которых переведена на английский и японский языки.

Основные научные результаты Голицына Г.С. включают: создание теории подобия для динамики планетных атмосфер, определяющей режимы циркуляции; работы по механизмам глобальных пыльных бурь; оценка климатических последствий ядерной войны; экспериментальные и теоретические исследования в области геофизической конвекции и турбулентности; теоретическое обоснование статистики и энергетики природных процессов и явлений, в том числе катастрофического характера; новые параметризации взаимодействия атмосферы и океана; результаты в области физики тропических циклонов и полярных мезоциклонов, влияния атмосферных процессов на здоровье.

В начале 1970-х годов Георгий Сергеевич Голицын опубликовал серию работ по общей циркуляции атмосфер планет. Путём анализа уравнений динамики с учётом расстояний до Солнца, размера и скорости вращения планеты, состава её атмосферы, были найдены параметры подобия, определяющие режимы циркуляции. Впервые для планет земной группы (Земля, Венера, Марс, к которым был позднее присоединён Титан, спутник Сатурна, с атмосферой на порядок более мощной земной) были оценены скорости ветра и разности температур их вызывающие. Найденные величины были позже подтверждены прямыми измерениями на Венере и Марсе и также для Титана. Результаты о ветре для Венеры и Марса использовались в ОКБ им. Лавочкина при проектировании посадочных модулей советских автоматических межпланетных станций серий “Венера” и “Марс”.

Тогда же Г.С. Голицын развил представления о глобальных пыльных бурях на Марсе. Во время таких бурь пыль в атмосфере поглощает существенную долю солнечной радиации. При этом атмосфера нагревается, а поверхность планеты охлаждается из-за недостатка этой радиации.

Г.С. Голицын первым в мире дал оценки климатических последствий ядерной войны в следствии дымов и пыли от массовых пожаров. При большом количестве дыма в атмосфере были оценены эффекты нагрева атмосферы вследствие поглощения солнечной радиации и похолодания поверхности из-за недостатка радиации; уменьшения испарения и, как следствие, уменьшение осадков; изменится режим циркуляции и т.д. На основе его и своих оценок американцы ввели понятие «ядерная зима».

В 1987-1988 гг. Г.С. Голицын был одним из 12 экспертов, подготовивших для ООН доклад “Климатические и другие последствия крупномасштабной ядерной войны”. На основе этого доклада XXV сессия Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1988 г. приняла специальную резолюцию о недопустимости ядерной войны.

На основе развитой им теории конвекции и лабораторных экспериментов определены характерные скорости движений различных процессов, что позволило объяснить наблюдаемые скорости литосферных плит, слагающих земную кору измеряемых в сантиметрах в год, и тем самым объяснить происхождение магнитного поля Земли, а также разработать теорию тепло- массообмена между атмосферой и океаном при слабых ветрах. Предложенные параметризации обмена при слабых ветрах с успехом применялись в начале 1990-х годов в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.

Пионерские работы по конвекции с вращением позволили объяснить скорости в километры в год в жидком ядре Земли, и тем самым объяснить происхождение магнитного поля Земли; объяснить размеры и энергию тропических и полярных ураганов.

На основе теории случайных процессов со стационарными приращениями создана физико-математическая основа для объяснения наблюдаемых частот природных явлений, в том числе, катастрофических.

Под руководством и по замыслам Г.С. Голицына были проведены крупномасштабные эксперименты по изучению взаимодействия атмосферы и суши, по изучению взаимодействия радиации и облачности, комплексные исследования дымовых аэрозолей, по изучению оптических свойств и климатических эффектов интенсивных пыльных бурь, по механизмам выноса аридных аэрозолей.

Наибольшую известность получил проект TROICA, по которому к концу 2009 года специально оборудованный поезд уже 11 раз с 1995 года прошёл по маршруту Москва – Владивосток и обратно, один раз - от Минеральных Вод до Мурманска и обратно и один раз - трижды по кольцевой дороге вокруг Москвы. В отдельных экспедициях участвовали учёные Германии, США, Австрии, Финляндии. Этот проект возник в беседе Георгия Сергеевича в феврале 1995 года с Паулем Крутценом, директором Института химии атмосферы в Майнце, ставшим в конце того же года Нобелевским лауреатом. За прошедшие 10 лет Г.С. Голицын опубликовал более 50 научных работ, из которых в 22 он был первым автором, в 16 - единственным автором.

Пожалуй, одной из основных тем, которые проходят «красной нитью» через весь научный путь Георгия Сергеевича – это поиск универсальных основ наблюдаемых в природе гармоний и порядка для самых разнообразных явлений. Пришло понимание, что основные природные процессы объясняются на основе работы А.Н. Колмогорова 1934 года «Случайные движения».

Были получены новые важные результаты об универсальных профилях пылевого аэрозоля, но уже не в условиях пыльных бурь, а напротив в области слабых и умеренных ветров. Рассматривались проблемы изменений климата и частоты экстремальных явлений, состава атмосферы и изменчивости парниковых и антропогенных её составляющих, системные вопросам, фундаментальные аспекты статистики природных процессов. Обобщение результатов полученных в рамках единого подхода было собрано в монографии Голицына Г.С., 2022 года «ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ МАКРОМИРА: землетрясения, ураганы, наводнения …» и в журнале УФН, 2024г. Отметим, что впервые за время существования журнала УФН, статья Георгия Сергеевича получила в Интернете более 3000 просмотров и около 600 скачиваний (1 ноября 2024г.)

Георгий Сергеевич - крупный организатор науки, государственный и общественный деятель. В 1988, 1992 и 1996 годах избирался членом Президиума РАН. Был Председателем (в настоящее время Почетный председатель) Научного совета РАН по проблемам климата Земли, координирующим эту область исследований в стране. В 1981–1986 и 1991-1996 гг. был членом Объединенного научного комитета, управляющего Всемирной программой исследований климата. В 1982-1987 и 1992-1997 гг. был членом Объединенного комитета ВМО и МСНС по климату и по его изменениям. В 1992-1997 гг. был Председателем Научного совета Международного института прикладного системного анализа. В 1981–1986 и 1991-1996 гг. был членом Объединенного научного комитета, управляющего Всемирной программой исследований климата. Являлся членом Высшего экологического совета г. Москвы, Комиссии по устойчивому развитию России Государственной Думы Российской Федерации, входил в состав Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации Как не равнодушный общественный деятель Георгий Сергеевич принял активное участие, вместе с крупными учеными –академиками во главе с академиком А.Л. Яншиным, в борьбе с идеей переброски части стока северных рек в Волгу, для спасения Каспийского моря, обмелевшего за 1930-1977 гг. на три метра. Георгий Сергеевич Голицын ведет большую редакционную работу. Он был и является до сих пор членом многочисленных редколлегий. Был главным редактором (1964-2020 гг.) журнала «Известия АН СССР/РАН, Физика атмосферы и океана», членом редколлегии журнала «Водные ресурсы» (1992-1998 гг.), «Доклады РАН» (с 1992 г.). Был членом редколлегии международных журналов: Tellus (1975-1986), Icarus (1974-1989), Dynamics of Atmospheres and Oceans (1990), Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics (c 1996 г.).

Трудно переоценить роль Георгия Сергеевича в организации российских и международных проектов и программ исследований, конференций и семинаров, в подготовке молодых научных сотрудников, аспирантов, студентов, многие из которых стали крупными учеными. Им подготовлено 7 докторов и 12 кандидатов наук. Этому способствует уникальное сочетание широчайшей эрудиции и высокого научного уровня при неизбывном творческом интересе к окружающему миру — от атмосферных микромасштабов до процессов во Вселенной.

При чрезвычайной занятости Георгий Сергеевич находит время обсудить конкретные проблемы с сотрудниками Института в самых разных областях, указать на интересную публикацию или важные результаты доклада. Такие беседы очень стимулируют, приводят к формулировке новых задач и перспективных направлений исследований.

Г.С. Голицын – яркий пример беззаветного служения России и российской науке, глубочайшего понимания природных процессов, широты кругозора, работоспособности, человеческой чуткости и доброты.

Обзор научной деятельности Г. С. Голицына составила Л. Д. Краснокутская

Выставка к 75-летию Курганского Михаила Васильевича

В сентябре 2024 года исполнилось 75 лет Курганскому Михаилу Васильевичу, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику Отдела динамики атмосферы, Лаборатории геофизической гидродинамики Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской Академии наук, профессору.

Библиотека ИФА подготовила выставку работ ученого: монографии, учебные пособия для вузов, статьи в журналах «Доклады Академии наук», «Известия РАН. Физика атмосферы и океана», «Метеорология и гидрология» и др. Так же представлена обширная библиография ученого, дан обзор научных проектов, в которых принимал участие Михаил Васильевич.

Михаил Васильевич Курганский - доктор физико-математических наук, автор двух монографий, одна из которых опубликована за рубежом на английском языке, и более 100 научных статей.

С 1979 года читает лекции на кафедре физики атмосферы физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2013 по 2016 год работал старшим научным сотрудником кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ имени М. Ломоносова.

В 2000 – 2010 годах профессор Университета г. Консепсиона, Чили.

Руководил первым систематическим экспедиционным исследованием пыльных вихрей в пустыне Атакама в Южной Америке.

Опубликовал в ведущих международных журналах цикл статей по гидродинамике и статистике пыльных вихрей на Земле и на Марсе.

С 2011 г. - профессор кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Участвовал в проектах:

1. Интенсивные атмосферные вихри и их динамика: теоретические проблемы, анализ данных, лабораторные эксперименты и численное моделирование (июнь 2014 г. - декабрь 2016 г.);

2. Смерчи в России: современная климатология и риски возникновения в условиях меняющегося климата. (Российский фонд фундаментальных исследований, январь 2015 г. - декабрь 2016 г.);

3. Связь между взаимодействием «полярная атмосфера-лед-океан», изменениями климата в Арктике и экстремальными погодно-климатическими явлениями в Северном полушарии (январь 2018 г. - декабрь 2020 г.).

В настоящее время Михаил Васильевич активно трудится в Институте физики атмосферы, читает лекции в МГУ, работает над новыми проектами.

Выставка к 90-летию Горчакова Геннадия Ильича

10 сентября 2024 года исполнилось 90 лет Геннадию Ильичу Горчакову, доктору физико-математических наук, заведующему Лабораторией оптики и микрофизики аэрозоля Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, профессору.

К юбилейной дате библиотека ИФА подготовила выставку, освещающую научную биографию и вклад Геннадия Ильича в отечественную и зарубежную науку.

Геннадий Ильич Горчаков работает в ИФА с 1960 года после окончания Радиофизического факультета Московского Физико-технического института. В 1967 г. он защитил кандидатскую, а в 1987 г. докторскую диссертацию на тему «Поляриметрические исследования свойств и процессов трансформации атмосферного аэрозоля».

Геннадий Ильич Горчаков уже давно является ведущим специалистом по оптике атмосферы.

Его научная деятельность началась под руководством Г. В. Розенберга, с изучения матрицы рассеяния света. В 60-70-е годы Г.И. Горчаковым с сотрудниками на созданном им Стокс-поляриметре был получен уникальный массив результатов натурных наблюдений матриц рассеяния света атмосферным воздухом в различных географических и метеорологических условиях.

Эти результаты легли в основу разработанных Г.И. Горчаковым малопараметрических оптико-микрофизических моделей атмосферного аэрозоля.

С 1992 года Геннадий Ильич возглавляет Лабораторию оптики и микрофизики аэрозоля.

Под его руководством была создана широкая гамма приборов для исследования оптических свойств и микроструктуры аэрозоля.

Работы Г.И. Горчакова широко известны и признаны в нашей стране и за рубежом.

В последние десятилетия, наряду с изучением оптических характеристик аэрозоля, он много внимания и сил уделяет новым направлениям в физике атмосферы – исследованию турбулентного и вихревого выноса аэрозоля с подстилающей поверхности, электрическим процессам в атмосфере.

По этой тематике за последние несколько десятилетий было организовано четырнадцать экспедиций на опустыненные территории юга России, в половине из которых Геннадий Ильич участвовал лично.

Геннадий Ильич активно передаёт свои знания и опыт молодым. Под его руководством были подготовлены и защищены около десяти кандидатских диссертаций.

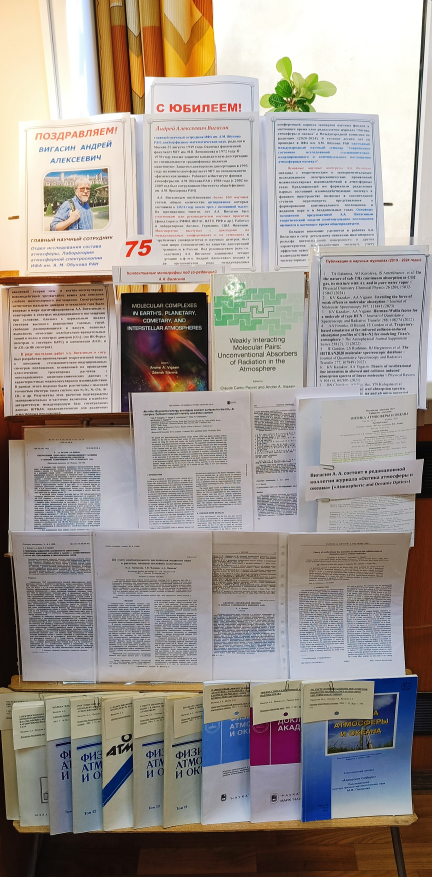

Выставка к 75-летию Вигасина Андрея Алексеевича

В августе 2024 года исполнилось 75 лет Вигасину Андрею Алексеевичу, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику Отдела исследования состава атмосферы, Лаборатории атмосферной спектроскопии Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Библиотека Института физики атмосферы им. А. М. Обухова подготовила тематическую выставку, на которой представлены труды, публикации, монографии ученого, обзор его научных изысканий.

Андрей Алексеевич Вигасин родился в Москве 25 августа 1949 года. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1972 году. В 1978 году там же защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Радиофизика, включая квантовую». Защитил докторскую диссертацию в 1995 году на химическом факультет МГУ по специальности «физическая химия». Работает в Институте физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН с 1984 года (с 2002 по 2009 год был сотрудником Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН).

А. А. Вигасиным опубликовано более 100 научных статей, общее количество цитирования которых составило к 2024 году около трех с половиной тысяч.

Зарубежные визиты ученого: лаборатория молекулярной физики и приложений, университет Париж-Юг, Орсэ, Франция – приглашенный профессор (1991); университет Пьера и Марии Кюри, Париж, приглашенный исследователь 1998,1999); университет Ренн-I, приглашенный исследователь (с 2005 г.); Гёттинген, Германия – приглашенный исследователь (1992, 1994, 1995, 1996).

Ученый был приглашен в университеты и лаборатории спектроскопии: Франция, Париж, Ренн, Дижон, Лилль, Безансон, Дюнкерк, Верьер-ле-Бюисон, (1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 2002-2009); Испания: Мадрид (1991); Дания: Копенгаген (1992); Швеция: Лунд (1992), Германия: Гёттинген, Мюнхен (1992); Великобритания: Оксфорд (1997, 2008,2010); США (2001,2006); Тунис: Тунис (1998).

На протяжении многих лет А. А. Вигасин был участником или руководителем научных проектов (фонд Сороса, РФФИ, ИНТАС, НАТО, РНФ и др.). Многократно выступал с докладами на международных конференциях и на семинарах в зарубежных университетах и научных центрах, был членом жюри (оппонентом) на защитах диссертаций во Франции и в России.

Под руководством (или со-руководством) А. А. Вигасина защищены четыре диссертации к.ф.-м.н. Андрей Алексеевич входил в состав оргкомитетов ряда международных конференций, корпуса экспертов научных фондов, в настоящее время член редколлегии журнала "Оптика атмосферы и океана" и Международной комиссии по радиации (2020-2024).

В течение десяти лет он проводил в ИФА им. А.М. Обухова РАН ежегодный международный научный семинар "Современное состояние исследований столкновительно-индуцированного и континуального поглощения атмосферных молекул".

Основные научные интересы А. А. Вигасина связаны с теоретическим и экспериментальным исследованием спектроскопических проявлений межмолекулярных взаимодействий в атмосферных газах. Предложенный им формализм разделения парных состояний взаимодействующих молекул в фазовом пространстве позволил в значительной степени пересмотреть представления о формировании континуального поглощения в водяном паре и в бездипольных газах.

Основные положения предложенной А. А. Вигасиным теоретической модели континуального поглощения являются в настоящее время общепринятыми.

Большое внимание уделяется в работах А. А. Вигасина и сотрудников детальному описанию многомерного рельефа потенциальной поверхности и других характеристик взаимодействия молекул, учету эффектов нежесткости, колебательно-вращательного взаимодействия, сильного ангармонизма молекулярных колебаний и пр. Высокая точность квантовой теории меж- и внутри-молекулярных взаимодействий чрезвычайно важна для описания слабого молекулярного поглощения. Спектральные «отпечатки пальцев» димеров углекислого газа были впервые в мире идентифицированы А. А. Вигасиным и соавторами в спектрах индуцированного поглощения при условиях, близких к нормальным. Анализ спектров высокого разрешения газовых струй, свободно расширяющихся в вакуум, позволил выполнить отнесение колебательно-вращательных линий и полос в спектрах димеров (СО2)2 (по ИК Фурье спектрам и спектрам КАРС) и комплексов АrСО2 и Ar2CO2 (в ИК спектрах).

В ряде последних работ А. А. Вигасиным и сотрудниками был разработан оригинальный теоретический подход к описанию столкновительно-индуцированных спектров поглощения, основанный на проведении классических траекторных расчетов с использованием квантово-химических данных о характеристиках межмолекулярного взаимодействия. В рамках этого подхода были рассчитаны с высокой точностью спектры таких систем, как N2-N2, N2-CH4, Ar-CO2 и др. Результаты этих расчетов подтверждены экспериментально и частично включены в наиболее авторитетную международную базу спектральных данных HITRAN, предназначенную для различных атмосферных приложений.

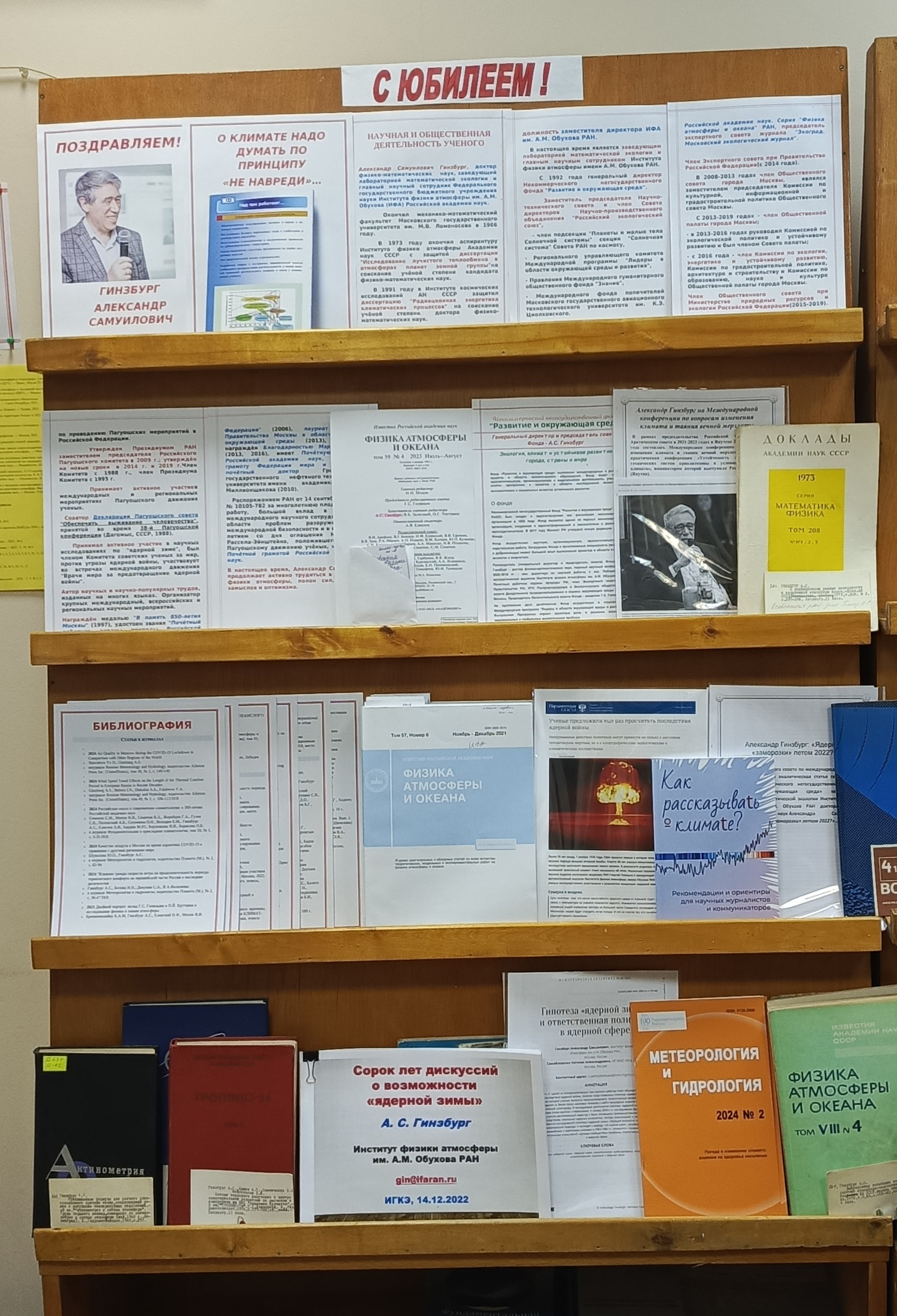

Выставка к 80-летию Гинзбурга Александра Самуиловича

В апреле 2024 года исполнилось 80 лет со Дня рождения Александра Самуиловича Гинзбурга, доктора физико-математических наук, заведующего Лабораторией математической экологии, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики атмосферы им. А.М. Обухова (ИФА) Российской академии наук.

Библиотека Института физики атмосферы им. А. М. Обухова подготовила тематическую выставку «О климате надо думать по принципу «НЕ НАВРЕДИ…», на которой представлены труды, публикации, обзор научной и общественной деятельности ученого.

Александр Самуилович Гинзбург окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1966 году.

В 1973 году окончил аспирантуру Института физики атмосферы Академии наук СССР с защитой диссертации "Исследование лучистого теплообмена в атмосферах планет земной группы" на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

В 1991 году в Институте космических исследований АН СССР защитил диссертацию "Радиационная энергетика климатических процессов" на соискание учёной степени доктора физико-математических наук.

Работает в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, сначала младшим научным сотрудником, затем старшим, ведущим, главным научным сотрудником.

В 2003-2017 годах занимал должность заместителя директора ИФА им. А.М. Обухова РАН.

В настоящее время является заведующим Лабораторией математической экологии и главным научным сотрудником Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН.

С 1992 года генеральный директор Некоммерческого негосударственного фонда "Развитие и окружающая среда".

Заместитель председателя Научно-технического совета и член Совета директоров Научно-производственного объединения "Российский экологический союз", член подсекции "Планеты и малые тела Солнечной системы" секции "Солнечная система" Совета РАН по космосу, Регионального управляющего комитета Международной программы "Лидеры в области окружающей среды и развития", Правления Международного гуманитарного общественного фонда "Знание", Международного фонда попечителей Московского государственного авиационного технологического университета им. К.Э. Циолковского.

Несколько десятилетий является заместителем главного редактора журнала "Известия Российской академии наук. Серия "Физика атмосферы и океана", председатель экспертного совета журнала "Экоград. Московский экологический журнал".

Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации(с 2014 года). В 2008-2013 годах член Общественного совета города Москвы, являлся заместителем председателя Комиссии по культурной, информационной и градостроительной политике Общественного совета Москвы. В 2013-2019 годах - член Общественной палаты города Москвы; в 2013-2016 годах руководил Комиссией по экологической политике и устойчивому развитию и был членом Совета палаты; с 2016 года - член Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию, Комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству и Комиссии по образованию, науке и культуре Общественной палаты города Москвы.

Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации(2015-2019).

На протяжении ряда лет является одним из руководителей организационных комитетов по проведению Пагуошских мероприятий в Российской Федерации.

Утвержден Президиумом РАН заместителем председателя Российского Пагуошского комитета в 2009 г.; утверждён на новые сроки в 2014 г. и 2019 г. Член Комитета с 1988 г., член Президиума Комитета с 1995 г.

Принимает активное участие в международных и региональных мероприятиях Пагуошского движения ученых. Соавтор Декларации Пагуошского совета "Обеспечить выживание человечества", принятой во время 38-й Пагуошской конференции (Дагомыс, СССР, 1988).

Принимал активное участие в научных исследованиях по "ядерной зиме", был членом Комитета советских ученых за мир, против угрозы ядерной войны, участвует во встречах международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны".

Автор научных и научно-популярных трудов, изданных на многих языках. Организатор крупных международный, всероссийских и региональных научных мероприятий.

Награждён медалью "В память 850-летия Москвы" (1997), удостоен звания "Почётный работник охраны природы Российской Федерации" (2006), лауреат Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды (2013), дважды награждён Благодарностью Мэра Москвы (2013, 2016), имеет Почётную грамоту Российской академии наук, почётную грамоту Федерации мира и согласия, почётный доктор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (2010).

Распоряжением РАН от 14 сентября 2020 г. № 10105-782 за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие международного научного сотрудничества в области проблем разоружения и международной безопасности и в связи с 65-летием со дня оглашения Манифеста Рассела-Эйнштейна, положившего начало Пагуошскому движению учёных, награждён Почётной грамотой Российской академии наук.

В настоящее время Александр Самуилович продолжает активно трудиться в Институте физики атмосферы, полон сил, научных замыслов и оптимизма.

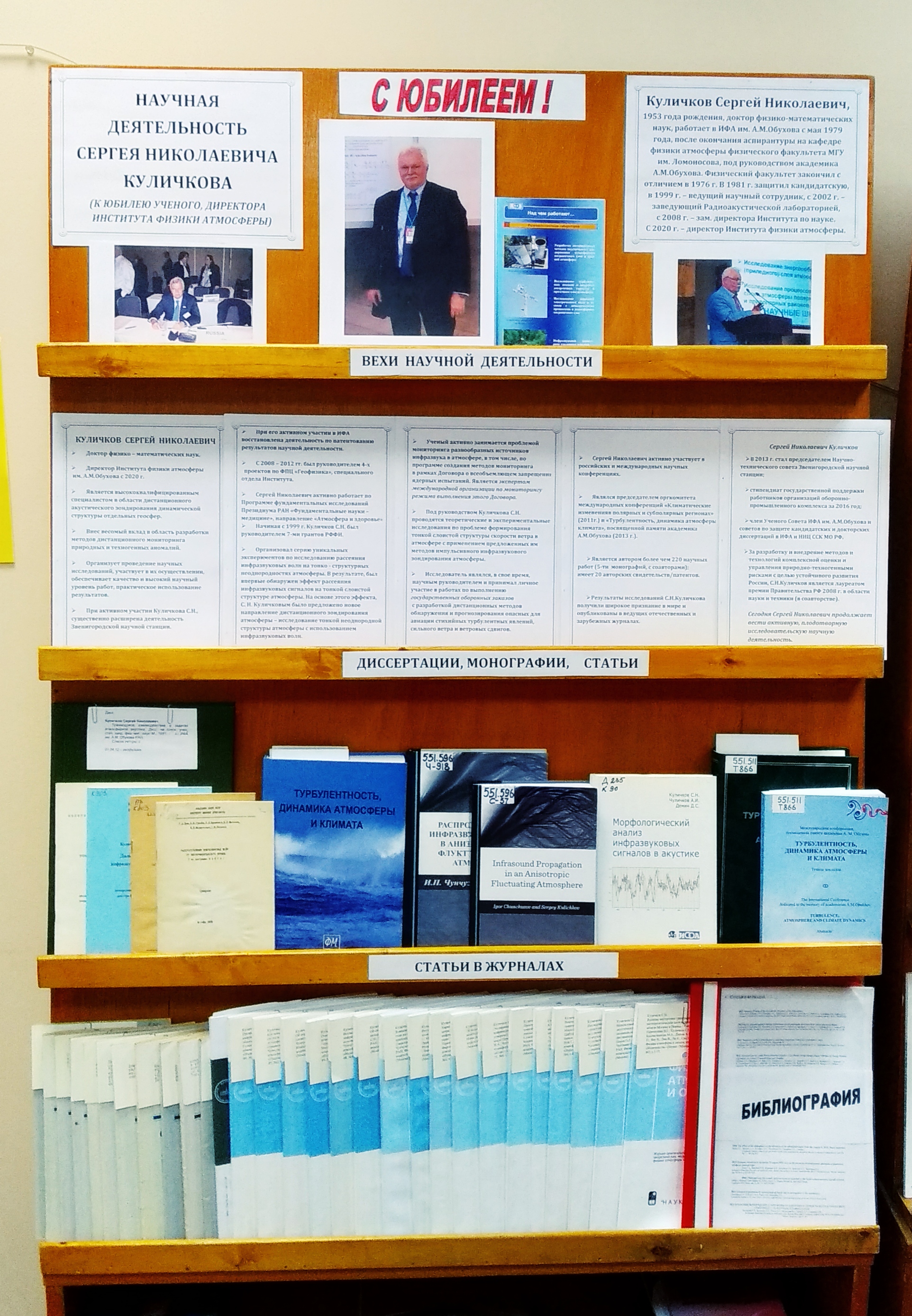

Выставка к 70-летию Куличкова Сергея Николаевича

В августе 2023 года исполнилось 70 лет Сергею Николаевичу Куличкову, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику Института физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук, заведующему Радиоакустической лабораторией, директору Института с 2018 по 2023 год.

Библиотека Института физики атмосферы им. А. М. Обухова подготовила тематическую выставку «Научная деятельность С. Н. Куличкова», посвященную юбилею ученого. На выставке освещены значимые этапы жизни, исследовательской деятельности и управленческой работы ученого. Представлены научные труды доктора: диссертации, монографии, статьи из сборников и журналов.

Сергей Николаевич работает в ИФА им. А. М. Обухова с мая 1979 года, после окончания аспирантуры на кафедре физики атмосферы физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, под руководством академика А. М. Обухова. Физический факультет закончил с отличием в 1976 г. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 г. стал ведущим научным сотрудником. С 2002 года – Заведует Радиоакустической лабораторией. С 2008 г. – заместитель директора Института по науке. С 2018 года – директор Института физики атмосферы.

Начиная с 1999 г. был руководителем 7-ми грантов РФФИ.

Сергей Николаевич является высококвалифицированным специалистом в области дистанционного акустического зондирования динамической структуры отдельных геосфер.

За разработку и внедрение методов и технологий комплексной оценки и управления природно-техногенными рисками с целью устойчивого развития России, С. Н. Куличков является лауреатом премии Правительства РФ 2008 года в области науки и техники (в соавторстве).

Внес весомый вклад в область разработки методов дистанционного мониторинга природных и техногенных аномалий.

Организует проведение научных исследований, участвует в их осуществлении, обеспечивает качество и высокий научный уровень работ, практическое использование результатов.

В 2013 году стал председателем Научно-технического совета Звенигородской научной станции. При его активном участии существенно расширилась деятельность станции.

Сергей Николаевич активно занимается проблемой мониторинга разнообразных источников инфразвука в атмосфере, в том числе, по программе создания методов мониторинга в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Является экспертом международной организации по мониторингу режима выполнения этого Договора.

Организовал серию уникальных экспериментов по исследованию волн на тонко - структурных неоднородностях атмосферы. В результате, был впервые обнаружен эффект рассеяния инфразвуковых сигналов на тонкой слоистой структуре атмосферы. На основе этого эффекта, Сергеем Николаевичем было предложено новое направление дистанционного зондирования атмосферы – исследование тонкой неоднородной структуры атмосферы с использованием инфразвуковых волн.

Принимал активное участие в разработке дистанционных методов обнаружения и прогнозирования опасных для авиации стихийных турбулентных явлений, сильного ветра и ветровых сдвигов.

При активном участии Сергея Николаевича в ИФА была восстановлена деятельность по патентованию результатов научной деятельности.

С 2023 года Сергей Николаевич является советником директора Института физики атмосферы.

Сегодня он ведет активную научную деятельность, участвует в отечественных и международных научных мероприятиях и работает со студентами.